Non categorizzato

Campus Scuola 2014 - Serate

|

Pupi ri Surfaru - ...la cosiddetta musica povera, che nasce dai sobborghi di una societa’ siciliana nella quale la classe sociale piu’ bassa dava vita a canti che molto spesso trattavano temi di lavoro duro, sfruttamento, disuguaglianza sociale... e che poi diventarono canti di riscatto sociale e di rivolta... |

|

Dalla Poesia a braccio al rap: due generazioni di artisti improvvisatori a confronto Intervengono: Poeti a Braccio Reatini Giampiero Giamogante e Marco Calabrese Calabrese e Francesco Carlo "Kento" Dopo l’incontro fra le due forme d’improvvisazione avvenuto durante le Cattedre Ambulanti della Cultura Popolare, la poesia a braccio ed il rap tornano ad incontrarsi. Kento, il rapper calabrese, premio "Cultura Contro le Mafie 2014", , incontra la tradizione del Canto a Braccio in ottava rima, presente soprattutto nel centro Italia, dai molti nomi - poesia improvvisata, canto a braccio, canto in "bernesco", ottava improvvisata – che descrive una poesia che viene creata inventando i contenuti nel momento stesso in cui si canta utilizzando lo schema metrico classico, l’endecasillabo già usato da Ariosto, Dante. |

|

Shalabà - La voce di Natalie Lithwick incontra le percussioni di Franco Nuzzo, ed il risultato è esplosivo, onirico, profondo. Un paesaggio ricco di suoni arcaici insieme a suoni insoliti, pronti a giocare e sperimentare nuove possibilità per composizioni originali nate dalla collaborazione fra due sponde del mediterraneo: Salento e Israele. Melodie portate dal mare, dove l’ascoltatore è invitato ad “aprire le orecchie” dell’immaginazione ed a vivere la ricchezza dei primi strumenti sonori dell’umanità: la voce e la percussione. Il duo è un ensemble molto fluido dove la voce diventa uno strumento non necessariamente vincolato alle parole per un canto che esprima tutto il suo potenziale emotivo e la percussione si muove fra tradizione ed innovazione per dare vita a diversi orizzonti sonori. |

|

Juve – Napoli 1-3. La presa di Torino Dal testo di Maurizio De Giovanni - Drammaturgia, Ideazione e Regia Antonio Damasco - Con Alberto e Antonio Damasco – Una produzione Teatro delle Forme Un racconto, per immagini intime e collettive, di quando una partita di calcio poteva rappresentare la rivincita di una intera classe sociale. Un luogo dove era consentito a due uomini, uno piccolo ed uno grande, incapaci di dirsi “ti voglio bene”, di abbracciarsi e ridere insieme: "Juve Napoli" è un viaggio vero e metaforico, la storia di un’Italia, non troppo passata, fatta di migrazioni, di lingue nascoste, mansarde affollate e nuove identità. Il 9 Novembre del 1986, il Napoli "saliva" a Torino ed affrontava per l’ennesima volta i ricchi, gli imbattuti, i bellissimi Tacconi, Manfredonia, Cabrini, Serena e Laudrup, schierando in campo Garella, De Napoli, Bagni, Bruscolotti, Sola e LUI…ed almeno per una volta, come in una favola al contrario, non vinsero quelli alti, con gli occhi azzurri ed i capelli biondi.

|

Indovina - Torino OP 2014

SABATO 4 OTTOBRE 2014

ORE 19.30 - PIAZZA CARLO ALBERTO – TORINO

INDOVINA CHI VIENE A CENA?

La grande tavola all’interno di

OP

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ORALITÀ POPOLARE 2014

IX Edizione

#tiriamosulitalia

LE PRENOTAZIONI SONO AL COMPLETO. DA QUESTO MOMENTO E' APERTA LA LISTA D'ATTESA

Il Menù

Argentina: Empanadas con carne o verdura

Cina: Jiaozi - ravioli cinesi con ripieno di carne

Egitto: Goulash - torta salata ripiena di carne

Etiopia: Injera - pane in forma, con spezzatino di carne e verdure

Perù: Ocopa - insalata di patate con salsa speziata e Chicha - bevanda analcoolica derivata dalla fermentazione del mais

Romania: Cozonak - dolce di farina, uova, noci, zucchero, latte cacao e semi di papavero e Zmeurata - liquore di lamponi tradizionale

Acqua compresa

Donazione minima a persona: € 13.00

Prenotazione e prevendita obbligatoria fino ad esaurimento posti.

E' possibile prenotare tramite bonifico bancario o sito (pay pall)

E’ necessario comunicazione eventuali abitudini alimentari particolari, al momento della prenotazione

IN CASO DI PIOGGIA LA CENA AVRA' COMUNQUE LUOGO SOTTO IL PORTICATO DEL MUSEO DEL RISORGIMENTO, PIAZZA CARLO ALBERTO

Completa la prenotazione QUI

Campus Scuola 2014 - Virtuale/Reale

VIRTUALE/REALE. RASSEGNA DI DOCUMENTARI ETNOGRAFICI

Da ottobre 2014 a maggio 2015

In collaborazione con la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals - All’interno di ARIANNA Euro Mediterranean Network of Culture and Heritage

|

Nel 2014 inauguriamo la prima rassegna di documentari etnografici. I luoghi interessati dalle proiezioni saranno due: da una parte le piazze, dall’altra il web. La rassegna infatti toccherà Corleone, Torino, durante il Festival dell'Oralità 2014, e, a seguire, proietterà direttamente dall'Archivio Partecipato. Le tappe a Corleone sono dedicate a Luigi Di Gianni, riconosciuto Testimone della Cultura Popolare ®. Luigi Di Gianni nasce il 20 ottobre nel 1926. Laureato in filosofia, si diploma in regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma (1954). E’ regista e documentarista di ispirazione antropologica, il cui curriculum è difficile da sintetizzare. Il riconoscimento in quanto Testimone della Cultura Popolare ®, nel 2013, viene attribuito poiché partecipante attivo di un movimento costituito da antropologi ed etnomusicologi che negli anni ‘60 hanno contribuito al recupero dell’immenso patrimonio immateriale della penisola, insieme a Ernesto De Martino, Diego Carpitella, Annabella Rossi. |

I documentari

|

Magia Lucana (1958 – 19 min) Incuneato tra il terreno aspro e il sole a picco, il contadino lucano parla con le nuvole, il cielo, il sole. La vita di ogni giorno è intrisa di riti antichi, di formulari magici. Anche la malattia segno del soprannaturale. Quando un bambino nasce, verranno sette fate e lo toccheranno in fronte, sotto un raggio di luna. |

|

|

Nascita e Morte nel Meridione. (S. Cataldo) (1959 9 min.) “Questa è San Cataldo, un paese del meridione d’Italia. Un paese di contadini. Qui pi che altrove accade qualcosa se qualcuno nasce o qualcun muore. Quando qualcuno nasce, bisogna preservarlo magicamente dai rischi della vita.” |

|

|

Il Culto delle Pietre (1967 – 14 min) Nei pressi di Raiano, in Abruzzo, sorge un santuario isolato: vuole la tradizione che San Venanzio abbia dimorato nelle grotte lì attorno. Ogni anno, in occasione della festa del santo, i devoti si addentrano nelel grotte e si strofinano sulle pietre, per ottenere la guarigione dai mali che li affliggono. |

| L’Annunziata (1962 – 11 min.)

L’Annunziata è l’antico brefotrofio napoletano. Sebbene la ruota degli esposti non esista più, essere orfani ancora considerato un peccato. Tra le mura dell’Annunziata vivono bambini, ragazze che coltivano speranze, anziane che hanno passato lì un’intera vita. |

|

|

Il male di San Donato (1965 – 10 min)

Montesano Salentino, provincia di Lecce. Tutti gli anni, il 6 e 7 agosto, si celebra San Donato. Non è una semplice occasione di preghiera: il santo libera i malati di mente ed epilettici, e il culto diventa delirio mistico collettivo. Ma la guarigione non è per seme: ogni anno occorre tornare: il santo tiene legati per tutta la vita. |

| Grazia e Numeri (1962 – 15 min.)

Tra i vicoli di Napoli serpeggiano credenze antiche, magie e superstizioni. Sacro e profano, cattolico e pagano: tutto è parte di una medesima cultura. |

|

|

La Madonna di Pierno (1965 – 10 min.)

Al santuario della Madonna di Pierno, provincia di Potenza, un migliaio di metri sul livello del mare, le celebrazioni del 15 agosto rivelano origini arcaiche, che innestano sul cattolicesimo il culto di divinità femminili legate alla terra, alla semina, al raccolto. I contadini, venuti da lontano, attendono il gran giorno dormendo all’aperto. |

|

Nascita di un culto (1968 – 17 min)

A Serrandace, in Provincia di Salerno, giungono pellegrini da tutto il meridione per celebrare il culto di Alberto Gonnella, giovane seminarista morto nel 1957 in seguito ad un incidente. Alberto si manifesta attraverso la zia Giuseppina, che viene posseduta tutti i giorni dallo spirito del nipote. |

Campus Scuola 2014 - Biografie

|

Andaloro Maria - 43 anni, ha creato e sviluppato il progetto “Posto Occupato”, partito il 29 giugno dall’anfiteatro della villa Comunale di Rometta (Messina), luogo di nascita di Maria Andaloro, editore della rivista online “La Grande Testata” e ideatrice del progetto. La prima fila dell’anfiteatro è stata occupata da un paio di scarpe rosse, da un mazzo di chiavi, da una borsa, lì cristallizzati a testimonianza di un delitto. Posto Occupato è un’idea, un dolore, un pensiero, una reazione che ha cominciato a prendere forma man mano che i numeri crescevano e cresceva l’indignazione di fronte alla notizia dell’ennesima donna assassinata. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto nella società, sul tram, a scuola, in metropolitana. |

|

Bagarella Maria Elena nata a Corleone nel 1972, formatrice e consulente nella progettazioni di interventi educativi e sociali. Lavora nel terzo settore dal 1996, ha fondato ed è presidente dal 1997 dell’Associazione Culturale “Il Germoglio” occupandosi soprattutto di educazione alla legalità e attivazione di reti tra enti no profit. Ricopre diverse cariche nell’ambito dell’associazionismo corleonese. Tra il 2000 e il 2002 ha lavorato come formatrice presso il “CPP Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti” di Piacenza Dal 2008 è responsabile didattica del Laboratorio della Legalità a Corleone : un museo, sito presso un bene confiscato (ex casa della famiglia del boss Provenzano), che attraverso i suoi quadri sintetizza cento anni di storia sui protagonisti della resistenza alla mafia. Briganti Bernardo sacerdote dal 2006. laureato in scienze della formazione presso la LUMSA di Caltanissetta. Delegato diocesano per i beni mobili della Diocesi di Caltanissetta. Studioso di storia locale di Corleone e della figura di San Bennardoda Corleone. Cannizzaro Giusy - E’ dottoranda di ricerca in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Palermo. esperta in psicologia del fenomeno mafioso e nella valutazione dei disturbi traumatici nelle vittime della mafia. |

|

|

Ciacci Alessio– Assessore al Comune di Capannori (LU), ha voluto che il suo comune adottasse – primo in Italia – la strategia rifiuti zero di Paul Connett: una strategia di gestione dei rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica degli stessi considerati non come scarti ma risorse da riutilizzare, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o discarica, e tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire. Ha inaugurato compostiere di quartiere, incentivato il co-housing e lo sviluppo rurale, messo un freno al consumo di territorio. Ha rilanciato l’utilizzo della canapa come materiale edile e tessile e bandito l’acqua in bottiglia dalle scuole. Ovviamente non ha fatto tutto da solo, ma il suo impegno è stato fondamentale. |

|

Cipriani Giuseppe è nato a Corleone (Pa) il 10 dicembre 1961. E’ stato Sindaco di Corleone dal 1993 e rieletto nel 1997. Ha sempre operato in modo da diffondere la cultura della legalità, facendo parte di numerosi organismi in ambito regionale e nazionale dediti allo studio di fenomeni mafiosi e alla lotta ai medesimi. Consigliere e poi Presidente del Consorzio di Comuni “Sviluppo e Legalità”, promosso dalla Prefettura di Palermo per la gestione di beni confiscati alla mafia, è stato fra i fondatori, per poi divenirne il Presidente, del Centro Internazionale di documentazione sulla mafia e sul movimento antimafia, inaugurato nel dicembre 2000 alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi |

| Colazzo Salvatore - Musicologo e pedagogista. Già professore di ruolo di Storia della Musica alla Scuola di Didattica del Conservatorio di Bari, successivamente è passato ad insegnare all'Università di Lecce, ove attualmente è professore di Pedagogia Sperimentale. Si occupa, tra l'altro, della progettazione di interventi di sviluppo di comunità fondati sul recupero dei saperi locali e della memoria comunitaria. Realizza, attraverso EspérO, azienda spin-off dell'Università del Salento da lui creata, interventi di counseling comunitario mediante le arti performative | |

|

Curti Ilda - Livornese di nascita, laurea in Filosofia conseguita a Pavia, ha lavorato a Bruxelles come assistente parlamentare; ricercatore associato all’Università di Aix-en-Provence dal 2004 al 2006. Fondatrice e membro del Cda della Fondazione Fitzcarraldo fino al 2006. Dirigente comunale alle Relazioni internazionali (1994- 2001) e direttore del Progetto The Gate (1997-2006), è assessore alle Politiche per l’Integrazione, Rigenerazione urbana e Arredo urbano nella seconda Giunta Chiamparino. È attualmente presidente della rete europea Quartiers en crise. Nel 2010 viene insignita dell’onorificenza di Chevalier dans l’Ordre National du Merite della Repubblica Francese, su decreto del Presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy. E’ Assessore alle Politiche Giovanili, alle Politiche delle Pari Opportunità, al Coordinamento Politiche per la multiculturalità e per l’integrazione dei nuovi cittadini, ai Progetti di Rigenerazione Urbana e qualità della vita e relativi progetti comunitari della Città di Torino |

|

Di Polito Stefano - Stefano Di Polito (1975), laureato in Comunicazione, esperto di creatività e social media, ha ideato e condotto, in tutta Italia, progetti per l’innovazione della comunicazione sui temi della sostenibilità, dello sviluppo del territorio e delle politiche sociali. Consulente e formatore di marketing territoriale, ha ideato un metodo proprio – tourist telling – per innovare la promozione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano, grazie al coinvolgimento diretto degli operatori, dei cittadini e dei viaggiatori. Autore di soggetti e sceneggiature per la televisione, il teatro e il cinema, ha diretto nel 2013 il suo primo lungometraggio, Mirafiori Lunapark, promosso da Rai Cinema e dal ministero dei Beni culturali, una commedia sociale sulla crisi occupazionale e la conseguente perdita dei valori legati al lavoro. |

|

|

Grizzaffi Liborio Nato a Corleone nel 1971, città in cui vive e lavora attualmente ricoprendo diversi incarichi strategici nel mondo del terzo settore. Nel 1997 ha fondato ed è responsabile dell’Associazione Culturale “Il Germoglio” che si occupa di educazione alla legalità. Presidente e fondatore dell’Associazione “Animosa Civitas” per promuovere iniziative di animazione territoriale e solidarietà internazionale. Oltre a essere presidente dell’Associazione “Io Gio.Co.”- Io Giovane Corleonese a cui aderiscono più di 18 organizzazioni del terzo settore .Tra i soci fondatori di ITER, con cui collabora già dal 1998. Ha sviluppato diversi progetti in ambito sociale promuovendo la messa in rete di sinergie e risorse umane per una crescita continua del territorio corleonese e delle sue potenzialità. |

|

|

Leoni Giovannni è un agricoltore da sempre, per questo motivo conosce le degenerazioni dell'agricoltura ma anche le sue potenzialità, non solo nella produzione di cibo, ma anche nella ricostruzione del tessuto comunitario. Il progetto dell'Agrivillaggio, completamente ecologico, composto da 60 abitazioni autosufficienti sia dal punta di vista energetico che alimentare, sito a Vico Fertile, in provincia di Parma, è la sua risposta alla necessità che questa era detta: quella di dover contare sulle relazioni personali, di vicinato, cancellati dal vivere urbano. Senza nostalgie, però. L'agrivillaggio non è ritorno al "bel tempo andato". http://www.agrivillaggio.com/ |

|

Li Calzi Roberto – Agricoltore, padre di tre figli, nonno. Roberto è fondatore del consorzio siciliano “Le Galline Felici”. Ha scelto di far lavorare una ditta confiscata alla mafia e di far rete con i piccoli contadini indipendenti sui temi dell’economia solidale, per arrivare a vendere agrumi ai gruppi di acquisto solidale di tutta Italia. Ora segue con passione il progetto “Lo Faccio Bene. Cinefest”, una rassegna di medi e corto-metraggi che raccontano chi ce l’ha fatta e chi ce la sta facendo, oggi, in Italia e nel resto del mondo. Un racconto di cambiamenti possibili volto a divulgare e stimolare nuove vie da percorrere. Con il festival del buon fare e dell’ottimismo si propone la (condi)-visione di corti o di lungo metraggi aventi come temi centrali la cooperazione, la solidarietà e la sostenibilità Il tutto partendo dalle Piazze per arrivare sui banchi di scuola, tra le mura delle case e sui tavoli istituzionali con proposte concrete di indirizzo. http://www.lofacciobenecinefest.eu |

|

Lo Verso Girolamo - Professore ordinario di Psicoterapia all'Università degli studi di Palermo. Psicoterapeuta gruppianalista. E' Presidente della Commissione Nazionale di Abilitazione Scientifica Università- settore psicologia clinica e dinamica. Da oltre vent'anni studia la psicologia del fenomeno mafioso ed è autore di 6 volumi editi dalla franco Angeli sul tema : La mafia in psicoterapia(2013), Trame di sviluppo. Il volontariato e la ricerca psicologica per il cambiamento nei territori difficili (2010); Territori in controluce. Ricerche psicologiche sul fenomeno mafioso (2009), Come cambia la mafia. Esperienze giudiziarie e psicoterapeutiche in un paese che cambia (1999), La Psiche mafiosa. Storia di casi clinici e collaboratori di giustizia (2002) , la mafia dentro: psicologia e psicopatologia di un fondamentalismo. Mietto Marco è direttore di Rete Iter dal 2000 e in questa funzione, tra 2007 e 2013 è stato responsabile dell'assistenza tecnica ai progetti finanziati dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili vincolati alla applicazione del metodo Piani Locali Giovani ( PLG). In precedenza aveva scritto di giovani, su quotidiani e riviste( principalmente Linus,da 1982 a 1993 ) e pubblicando una ventina di saggi , prevalentemente di storia orale, dedicati all'intreccio tra vita quotidiana materiale, identità, immaginario, ideologia e militanza politica e sindacale. Da metà anni '90 si occupa di politiche giovanili di sviluppo locale, assistendo enti no profit, come la rete nazionale dei Centri Servizio Volontariato o pubblici, per esempio come consulente per le politiche giovanili dei comuni di Biella e, poi, di Napoli. Risale al 1998 la prima collaborazione con l'Associazione Il Germoglio e Comune di Corleone. |

|

|

Nuzzo Franco nasce a Marittima in provincia di Lecce. Studia i tamburi a cornice del centro-sud Italia e successivamente quelli dell’area mediterranea ed orientale, lo zarb iraniano, le tabla indiane e la darabuka. Approfondisce gli studi con musicisti egiziani, persiani ed indiani. Ha inciso con i “Ghetonia” due progetti e dedicate alla musica popolare Griko-Salentina. Ha suonato in diverse rassegne internazionali con percussionisti come Glenn Velez e Louis Agudo, e in duo con Tate Nzongan dei Mau Mau. |

|

Lithwick Natalie nasce in Canada dove studia pianoforte ai Royal Conservatory of Toronto. Si laurea in Filosofia alla Hebrew University of Jerusalem e contemporaneamente inizia a studiare canto con Cilla Grossmayer. Prosegue gli studi a New York , successivamente a Parigi, per poi approdare in Italia. |

| Romano Maura è dottore di ricerca in Scienze della comunicazione e organizzazioni complesse, titolo conseguito presso l’Università LUMSA di Roma. È cultore della materia in Sociologia presso la medesima università. È socio fondatore di Melting Pro. Laboratorio per la Cultura e di Melting Pro Learning, enti che si occupano di progettazione e gestione di iniziative culturali anche a valere su fondi europei e di formazione. È giornalista pubblicista, specializzata in editoria elettronica. Svolge attività di formazione, ricerca e consulenza in progettazione e project management culturale per enti pubblici e privati. Ha pubblicato diversi saggi ed articoli sui settori cultura, europrogettazione e ICT, tra cui: “Visioni culturali. Idee e strumenti per favorire lo sviluppo dei territori” (curato nel 2014 con L. De Angelis e F. Pesce, edito da Piceno University Press in versione e-book e cartacea); “In cerca d’Europa. Breve guida alle nuove tecniche comunicative per una cittadinanza attiva” (scritto nel 2013 con L. Tirabassi e V. Polci, edito da Piceno University Press in versione e-book e cartacea); “La seduzione dell’europrogettazione oltre il 2.0” (scritto nel 2013 con L. De Angelis, F. Pesce, edito da Piceno University Press in versione e-book e cartacea) | |

|

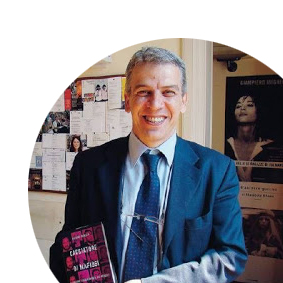

Sabella Alfonso - Nato a Bivona, conseguì la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale Luigi Pirandello. Studiò giurisprudenza a Milano nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dopo aver vinto una borsa di studio per il Collegio Augustinianum. Iniziò la carriera come avvocato, poi divenne magistrato. Nel 1989 incontrò il procuratore aggiunto di Palermo Giovanni Falcone e decise di impegnarsi sul fronte antimafia. Lavorò a Termini Imerese fino al 1993, poi come Pubblico Ministero nella procura di Palermo dal 1993 con Giancarlo Caselli. Durante gli anni trascorsi alla procura antimafia di Palermo diretta da Gian Carlo Caselli, le forze dell'ordine arrestarono Leoluca Bagarella, Giovanni ed Enzo Brusca, Pietro Aglieri, Nino Mangano, Vito Vitale, Mico Farinella, Cosimo Lo Nigro, Carlo Greco, Pasquale Cuntrera ed altre decine di mafiosi. Nel 2008 Alfonso Sabella pubblicò il suo primo libro, “Cacciatore di mafiosi”, in cui descrisse i retroscena delle indagini, dei pedinamenti e degli arresti di alcuni latitanti che condusse in prima persona.

|

|

Tariffi Flavio ha svolto studi umanistici per poi specializzarsi in biblioteconomia ed informatica. Da circa venti anni si interessa delle applicazioni al settore culturale dell’information technology e delle metodologie e degli strumenti dell’innovazione. Nel 1996 ha fondato SPACE, impresa dedicata alla valorizzazione e comunicazione innovativa del patrimonio culturale, che affronta integrando le suggestioni derivanti dalla ricerca nazionale ed internazionale, progetti ispirati a soluzioni sostenibili della Società dell’Informazione, e una rivisitazione moderna e finalizzata degli strumenti tradizionali (editoriali, dell’arredo urbano, etc.) delle comunicazione territoriale. Negli ultimi anni ha coordinato numerosi progetti di ricerca, nazionali ed internazionali, tutti rivolti a identificare e radicare modelli di sviluppo sostenibile e di economia culturale legati alla comunicazione delle esperienze culturali e alla valorizzazione dell’identità dei luoghi. |

|

rerr

err

Calendario Patrimoni

Notizie dal Calendario dei Riti e delle Feste

|

NOVENA DI NATALE

La Nina di Thiene

|

||

|

La Nina è un'antica tradizione della città di Thiene. Il termine indica il canto eseguito in occasione della novena natalizia (detto anche la Canta nel senso di una cantata collettiva) . È un'espressione popolare autentica, le cui origini risalgono al XIV° secolo. La sera della vigilia di Natale tutti i gruppi delle diverse contrade cittadine si ritrovano nella piazza principale, con l’evento finale della “Nina gigante”. Anticamente la si cantava per nove sere consecutive. LA NINA DI THIESE (VC) E' UN PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

|

OGNISSANTI

La Festa e la Commemorazione dei Defunti

|

||

|

Secondo alcuni studiosi la festa di Ognissanti, collegata alla commemorazione dei defunti, discenderebbe direttamente dal rito celtico di Samhain. Durante la veglia funebre si dipingevano i teschi e si trascorreva la notte bevendo, suonando e cantando; questa celebrazione rappresentava la speranza di non soccombere alle sventure, alle malattie, alla morte stessa. Un’eco di quelle veglie si ritrova oggi nella notte di Halloween (All-Hallows-Eve, la vigilia di tutti i santi ), celebratain origine nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti, durante la quale i ragazzi si travestono da scheletri mimando il ritorno dei trapassati sulla terra. Fu solo circa alla metà del IX secolo d.C. che la ricorrenza di Ognissanti venne istituzionalizzata ufficialmente come rito cristiano. In Puglia, ad Orsara, la festa viene chiamata Fucacoste e Cocce priatorje (falò e teste del purgatorio): si decorano le zucche, si accendono falò di rami di ginestre agli incroci delle vie e nelle piazze, si cucina sulle loro braci. Gli avanzi, da lasciare disposti agli angoli delle strade, vengono riservati ai defunti. LA FESTA DELLE FUCACOSTE E COCCE PRIATORJE DI ORSARA DI PUGLIA (FG) E' UN PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

|

AUTUNNO

Il raccolto della castagna

|

||

|

Questo frutto ha da sempre rappresentato nelle zone montane una delle fonti principali di alimentazione , come sostituto del frumento, in particolare alla fine del Quattrocento, periodo di guerre e carestie, dove con la farina di castagna si produceva quello che ancora oggi viene definitio come “il pane dei poveri” o “pane di legno”. Con l’essicazione, nei villaggi iniziava in passato anche il ciclo delle Veglie, compreso tra il termine e la ripresa dei lavori agricoli dopo l’inverno, quindi era differente nelle diverse località. Le famiglie si riunivano e si cantavano canzoni popolari, si raccontavano favole e leggende, si celebrava il rito della tradizione orale. L' ECOMUSEO DELLA CASTAGNA E LA SAGRA DELLA CASTAGNA DI NOMAGLIO(TO) SONO PATRIMONIO IN RETE |

|

|

OTTOBRE

La Madonna del Rosario e la benedizione del frumento per la semina

|

||

|

|

Nel mese di ottobre si celebra la Madonna del Rosario, il cui culto venne propagato dai domenicani sin dal XII° secolo. La recita del rosario ebbe larga diffusione per la facilità con cui poteva essere realizzata; fu chiamato anche il Vangelo dei poveri, i quali in massima parte non sapevano leggere, perché dava il modo di poter pregare senza la necessità di leggere un testo, una devozione dal carattere fortemente sociale in quanto alla portata di tutti e che diventerà fulcro dello scontro tra cattolicesimo e protestantesimo in tema di rappresentazione dell'immagine sacra e legittimità di un culto alternativo a quello del Cristo. Le feste legate alla Madonna del Rosario si riallacciano ad una tradizione che affonda le radici nella civiltà contadina, con la sovrapposizione tra cristianesimo e tradizioni rurali , un periodo durante il quale i lavoratori della terra si raccomandavano alla divinità affinchè l’annata del raccolto potesse risultare proficua. LA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) E' UN PATRIMONIO IN RETE Scopri di più entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUICA QUI

|

|

|

L’EQUINOZIO D’AUTUNNO

San Francesco, la semina e le colture dal Nuovo Mondo

|

||

|

|

All'equinozio d'autunno il sole è posizionato in senso inverso rispetto a quello primaverile e nel calendario rurale si inseriscono, come di consueto, i riferimenti al calendario solare mediterraneo mescolato con le ricorrenze del mondo greco-romano di volta in volta sostituite dalle celebrazioni liturgiche cristiane.

Il 4 ottobre cade la festa di San Francesco d'Assisi. La festa di S. Francesco, nel cuore della vendemmia, potrebbe ispirare un simbolismo connesso all'uva e alla vite, come insegna il vangelo di Giovanni là dove il Cristo si definisce la vera vite. La stagione agricola in ottobre va a terminare, prima del riposo invernale, con l’aratura che predispone alla semina. In Sicilia si fa benedire il frumento proprio in coincidenza con la festa del Santo. In questo periodo si riscontrano inoltre feste legate alle colture del mais, diffusosi sul territorio europeo nel periodo successivo alla scoperta dell’America. |

|

|

L’EQUINOZIO D’AUTUNNO

San Michele e le feste del pane

|

||

|

Il 21 settembre coincide con l’equinozio d’autunno e segna il momento in cui la natura si prepara all’arrivo del freddo invernale. L’equinozio costituisce un momento speciale nel quale le forze di luce e tenebra sono in equilibrio e apre , con l’interruzione delle attività agricole, un tempo di riposo. Per la tradizione cristiana la figura legata a quest’importante momento di passaggio è quella di San Michele, la cui festa si celebra il 29 settembre. In agricoltura l'equinozio d'autunno costituisce un momento per celebrare la fine dell’ intera stagione del raccolto, e molte sono le feste sparse nella penisola dedicate ai prodotti derivanti dal frumento, in particolare il pane. In Sicilia ed in Sardegna sono stati creati musei del pane rituale, come testimonianza del significato culturale etnoantropologico che questo fondamentale prodotto dell’alimentazione rappresenta. LA FESTA DEL PANE DI PIOBESI TORINESE (TO) E' UN PATRIMONIO IN RETE Scopri di più entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI

|

|

|

INIZIO SETTEMBRE

la natività della Vergine e le Madonne nere

|

||

|

Con la fine dell’estate il mondo rurale considera in fase di esaurimento i grandi lavori nei campi, concedendosi una pausa di ringraziamento e di riposo prima della ripresa delle attività legate alla vendemmia. In diversi luoghi d'Italia molte sono le feste che si celebrano l’8 e il 12 settembre, rispettivamente la natività della di Maria e la celebrazione del suo nome. Più numerose ancora in questo periodo sono le celebrazioni dedicate alle “madonne nere” diffuse dal nord al sud della penisola. Di colore bruno, grigio scuro o totalmente nere, sono da alcuni studiosi ricollegate ad un simbolismo archetipico della terra feconda, secondo altre teorie il loro culto è spesso associato all’Oriente ed alle Crociate. Scopri di più entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI Nella foto la Corsa degli Zingari di Pacentro (AQ) |

|

|

FINE ESTATE

La Transumanza

|

||

|

Dalla fine dell’estate e sino ai primi rigori autunnali si estende il periodo della transumanza, (dal latino “trans”, al di là e “humus”, terra) praticata nelle aree montane della penisola e delle isole italiane sin dalla preistoria e che costituisce la forma di migrazione stagionale e temporanea delle greggi, delle mandrie e dei pastori, in transito dai pascoli in quota verso quelli delle pianure, percorrendo le vie naturali dei tratturi. Questa attività, che ha costituito occasione di contatto e di scambi commerciali, attesta , con l'organizzazione del viaggio e il raduno dei pastori, riti sociali consolidati, rientrando tra gli eventi più significativi del calendario agro-pastorale ; ad oggi, per quanto sempre più sostituite da moderni mezzi di spostamento, dalla strada ferrata agli autocarri, le antiche consuetudini esistono ancora in alcune zone. |

|

|

25 LUGLIO

Festa di San Giacomo

|

||

|

Nell’ambito delle feste patronali che vedono la devozione al medesimo Santo in differenti aree durante il mese di luglio , si collocano le celebrazioni dedicate a S. Giacomo, il maggiore. Giacomo il Maggiore o san Jacopo fu uno dei dodici apostoli di Gesù e fratello di Giovanni apostolo. Dopo la decapitazione, secondo la Legenda Aurea, i suoi discepoli trafugarono il suo corpo e riuscirono a portarlo sulle coste della Galizia in Spagna. In Piemonte, nella frazione Mondonio di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti, S. Giacomo viene festeggiato con processione solenne, durante la quale vengono pronunciate invocazioni tese a propiziarecondizioni favorevoli per il lavoro rurale. LA FESTA DI SAN GIACOMO DI CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) E' UN PATRIMONIO IN RETE |

|

|

26 LUGLIO

La Festa di Sant'Anna di Jelsi (CB)

|

||

|

Nel Molise, a Jelsi, in provincia di Campobasso, Sant'Anna viene commemorata attraverso la festa del Grano con una dedica di ringraziamento speciale, riferita allo scampato pericolo dal terremoto del 1805. Il lavoro preparatorio, che coinvolge l’intera comunità, inizia dalla mietitura, momento in cui vengono selezionate le spighe migliori, che si trasformeranno in opere d’arte da portare in processione il giorno della festa , dove il carro più significativo è quello dedicato alla Santa. Per circa due secoli i contadini jelsesi hanno portato in sfilata carri votivi ricolmi di grano, denominati "traglie", la cui forma richiama una slitta munita di una stanga o trèglionë a cui aggiogare una coppia di buoi. In passato, i covoni venivano caricati su questo mezzo di trasporto ed il carico, che assumeva una forma pressoché piramidale, veniva addobbato con trecce di grano e un quadro raffigurante Sant’Anna, che era messo in cima, incorniciato da lavori fatti in paglia, chiamati pëlommë. Oggi, insieme alle "traglie" sfilano numerosi carri che mostrano lavorazioni allegoriche realizzate tutte con il grano in una evoluzione di forme e contenuti rispetto all'offerta devozionale originaria. LA FESTA DI SANT'ANNA DI JELSI (CB) E' UN PATRIMONIO IN RETE |

|

|

FINE LUGLIO

La Madonna del pane di Novoli (LE) e Santa Maria Maddalena a Taggia (IM)

|

||

|

Questo fine settimana è nuovamente caratterizzato dalle celebrazioni legate ai riti di ringraziamento per l’abbondanza dei raccolti e dei prodotti della terra. Il pane è sempre stato un alimento fortemente simbolico, tanto da entrare a far parte di numerosi riti propiziatori o taumaturgici, così come A Novoli, in provincia di Lecce, si tiene la festa dedicata Madonna di Costantinopoli , la quale nel 1853 portò ufficialmente per la prima volta la denominazione "Maria Ss. del Pane" in seguito alla leggendaria apparizione della Vergine ad una popolana di nome Giovanna avvenuta un secolo prima . Nel vasto panorama delle manifestazioni di questo periodo, caratterizzate prevalentemente da eventi legati ai culti agrari, si perpetuano consuetudini rituali diversificate, ma comunque risalenti a riti antichissimi, mutuati dalla tradizione cristiana e in connubio con i ritmi della natura. La festa "de Santa Maria Madarena du boscu", che si svolge a Taggia, in provincia di Imperia, richiama l’alternanza delle stagioni ed il legame con la natura. LA FESTE DELLA MADONNA DEL PANE E LA FESTA DE SANTA MARIA MADARENA DU BOSCU SONO PATRIMONI IN RETE Per sapere di più sulla Festa della Madonna del Pane, entra in Archivio Partecipato, CLICCA QUI

|

|

|

2° FINE SETTIMANA DI LUGLIO

La Festa delle Cove di Petritoli

|

||

|

Uno dei più importanti eventi dell’anno agrario nell’antica Europa era il raccolto dei cereali ed in particolare del grano. Risalente all’Età Neolitica, la coltivazione del frumento ha letteralmente plasmato tutte le civiltà europee e mediterranee: la farina e il pane costituivano il sostentamento fondamentale per le antiche popolazioni. Foto Marco Lorenzetti LA FESTE DELLE COVE E' UN PATRIMONIO IN RETE |

|

|

2 LUGLIO

Il Volo dell'Angelo

|

||

|

Questo periodo estivo è legato al fluire ciclico degli eventi agrari dove il tempo profano, segnato dalla maturazione del grano e dai riti di ringraziamento per il raccolto si sovrappone al tempo sacro, contrassegnato dalle celebrazioni patronali in onore dei santi o della Vergine. Nel sud Italia, in Campania ed in Molise sono numerose le rappresentazioni sacre che vedono il coinvolgimento della figura dell’Angelo, impersonato da un bambino o una bambina, a seconda dei luoghi, legato ad una fune d’acciaio che scorre su carrucole e che incontra talvolta figure diaboliche, a simboleggiare lo scontro tra il bene ed il male. L'angelo esalta le virtù della fede nell’elogio al santo o alla Vergineed esorta il popolo a combattere le insidie del male ed a rendere omaggio per le messi abbondanti. Il significato antropologico della festa si materializza nella simbologia della figura del bambino-angelo, che vola al di sopra della gente, coraggiosamente intraprendente nonostante la tenera età. La lotta si placa mentre l’angelo trionfante riprende il suo volo fino al campanile, acclamato dalla folla. A Vastogirardi, in provincia di Isernia, questa rappresentazione si svolge i primi due giorni del mese dedicati alla celebrazione della ricorrenza della Madonna delle Grazie mentre nel terzo giorno viene onorato il patrono S. Nicola di Bari. IL VOLO DELL'ANGELO DI VASTOGIRARDI (IS) E' UN PATRIMONIO IN RETE |

|

|

SOLSTIZIO D'ESTATE

I Gigli di Nola

|

||

|

La Festa dei Gigli è una festa popolare che si tiene a Nola, in provincia di Napoli, in occasione della festività patronale dedicata a San Paolino. Con questo evento i nolani celebrano il ritorno di San Paolino Vescovo, vissuto nel V secolo, che si dedicò ai poveri offrendo la sua libertà, come prigioniero dei Vandali in Africa nel sostituirsi al figlio di una povera vedova. Qui riuscì, però, ad ottenere la stima del re e la liberazione di tutti i suoi concittadini. Al loro ritorno in patria la popolazione, accorsa per festeggiare i prigionieri liberati, li omaggiò di fiori e gigli colti nei campi lungo la strada. I fiori nel tempo sono diventati otto obelischi di legno ed i Nolani ripetono l'omaggio al loro santo patrono come segno di gratitudine ogni domenica successiva al 22 giugno. La festa rientra nella Rete delle grandi macchine a spalla italiane, dal 2013 inserita nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO. I GIGLI DI NOLA (NA) SONO UN PATRIMONIO IN RETE |

|

|

SOLSTIZIO D'ESTATE

La Festa di San Giovanni Battista

|

||

|

In questi giorni il Sole è all’apice della sua luce. Per questo il Solstizio d’estate (dal latino solstitium, da sistere, “fermarsi) è considerato sacro nelle tradizioni pagane precristiane, diffuse in tutta Europa. A questo periodo si collega la festa di San Giovanni Battista celebrata il 24 giugno, tradizionalmente indicato come giorno della sua nascita ed inserito nel calendario delle manifestazioni in suo onore realizzate in innumerevoli città e paesi , da Torino a Genova da Firenze a Ragusa, dove viene venerato come santo patrono. Giovanni Battista è il santo più raffigurato nell’arte di tutti i secoli, nell'iconografia più antica viene anche rappresentato in unione con rami e tronchi d'albero spezzati e rigermoglianti, come allegoria di una vita che periodicamente si rinnova. Nel sud Italia e in molte regioni europee è diffuso l’atto propiziatorio dell’accensione dei falò nei campi la notte di San Giovanni. In particolare, in Sardegna, l'accensione si unisce al rito del comparatico, dove la notte della vigilia le persone, stringendosi per mano, si promettono fedeltà nell’amicizia per tutta la vita. SAN GIOVANNI E IL RITO DEL COMPARATICO DEL COMUNE DI SEDICI (SS) SONO UN PATRIMONIO IN RETE |

|

|

GIUGNO

Festa di Sant'Antonio e Tradizione delle Cente |

||

|

|

La devozione nasce nel 1799 quando la popolazione si schierò con i giacobini della repubblica partenopea e piantò nella sua piazza l'Albero della Libertà. Un gruppo di sanfedisti si prese carico di punire la ribelle cittadina. Gli abitanti ricorsero all'aiuto del Santo, la cui statua fu vestita in modo goffo e collocata in mezzo alla piazza. Tale vista provocò le risa del capo sanfedista che sparò. Il suo cannone si spezzò in tredici parti (numero del Santo), ancora oggi conservati. I presenti gridarono al miracolo: da allora ogni 13 giugno la statua entra in tutte le case del capoluogo dove per riceverlo si preparano tavolini con tovaglie di pizzo e cestini di fiori. La giornata inizia all’alba quando dalle varie contrade partono i fedeli con le "cente" (in genere tredici), ex voto a forma di barche di cera portate a spalla dai devoti. LA FESTA DI SANT'ANTONIO E LA TRADIZIONE DELLE CENTE SONO UN PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

|

GIUGNO

Il Corpus Domini

|

||

|

|

Si celebra in questo mese di giugno la solennità del Corpus Domini (espressione latina che significa Corpo del Signore), più propriamente chiamata solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, e nel calendario liturgico, prevista il giovedì della II settimana dopo la Pentecoste , festività mobile che cade il cinquantesimo giorno dopo Pasqua. Durante la festa si porta in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un'ostia consacrata esposta alla pubblica adorazione. In nacque in Belgionel 1246 come festa della diocesi di Liegi, in particolare grazie alle rivelazioni della Beata Giuliana di Retìne la quale. vide durante un'estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra: da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del SS. Sacramento. Venne ufficialmente istituita però l'8 settembre 1264 da papa Urbano IV con la Bolla Transiturus de hoc mundo in seguito al miracolo di Bolsena, in provincia di Viterbo, dove, mentre un sacerdote stava celebrando la messa, al momento della consacrazione l'ostia avrebbe sanguinato. I paramenti sacerdotali vennero tuttavia fatti trasportare dal Papa ad Orvieto, dove risiedeva. Sempre secondo tradizione, durante il trasporto delle reliquie da Bolsena ad Orvieto, gli abitanti dei paesi in cui passava la processione pensarono di rendere omaggio al Corpus Domini gettando petali di fiori sulle strade. In molte regioni italiane vengono realizzate in quest’occasione le Infiorate, tappeti naturali costituito da petali di fiori. I Piemonte, in provincia di Cuneo, una tradizione religiosa antichissima trova la sua realizzazione nella suggestiva processione sotto un cielo di ghirlande di maggiociondolo e bosso. Una presenza di fiori a ornamento delle strade che potrebbe testimoniare anche la sopravvivenza di arcaici riti con fiori ed erbe a difesa dalle influenze malefiche. Alcune tradizioni, vogliono che i petali utilizzati per la realizzazione delle opere floreali, debbano essere freschi e raccolti all'albeggiare e molto famose sono le Infiorate realizzata in Umbria, in provincia di Perugia e nel Lazio in provincia di Roma. In Toscana, in provincia di Lucca, è tradizione realizzare i tappeti di segatura colorata , invece che con i fiori. Nel Molise viene celebrato il "Festival dei Misteri", risalente ad inizio ‘700, in cui tredici carri creati nel 1748 da Paolo Saverio Di Zinno, celebre artista campobassano, vengono trasportati a spalla lungo le principali vie del centro del capoluogo molisano. Ogni struttura rappresenta e celebra un "mistero" della Bibbia o un santo, dove bambini, anziani ed adulti sono ancorati a delle strutture d’acciaio e di legno rivestite in modo tale da dare l’impressione che gli angeli, i santi e i demoni aleggino realmente nell’aria. In Puglia, in provincia di Foggia, è tradizione allestire, lungo il tragitto della processione, alcuni altarini detti "tusèlle", dove viene esposto il Sacramento per qualche minuto. I "tusèlle" sono realizzati interamente a mano dalla gente del quartiere, che per l'occasione offre le coperte più belle, utilizzate per abbellire l'altarino e il percorso della processione, stendendole sui balconi. In Sicilia, il giovedì successivo al Corpus Domini è chiamato “U jiuovi di’ mastri” (il giovedì dei mastri di mestiere). In quel giorno, dalla mattina alle sei a sera, una decina di giovani esperti nel suono del tamburo, girano per le vie principali del paese , una “tammurinata, detta “a tuccata di lupi du jiovi di’ mastri”. La tradizione risalirebbe a tempi molto antichi, quando nei boschi della zona vivevano branchi di lupi, che spinti dalla fame insidiavano gli ovili facendo strage di pecore. I cacciatori, per scacciarli, solevano munirsi di grossi tamburi che percossi a ritmo continuo spaventavano i predatori. Il modo di suonare i tamburi si chiamava appunto, 'A Tuccata di Lupi'. |

|

|

PENTECOSTE

Riti e Feste

|

|

|

|

Il termine Pentecoste, derivante dal greco ebraico, si riferisce alla festa, conosciuta nell'Antico Testamento come "festa della mietitura e delle primizie, che commemorava il dono della Legge a Mosè sul monte Sinai ed in occasione della quale l’offerta sacrificale consisteva in due forme di pane lievitato, prodotto con farina di grano nuovo. Si tratta una festa mobile, nel senso che la sua data dipende dalla data della Pasqua e cade il cinquantesimo giorno dopo il sabato di Pasqua Nella tradizione cristiana èdetta anche Festa dello Spirito Santo e conclude le festività del tempo pasquale. Ancora nel XIX secolo esisteva in Italia l'uso di far piovere dall'alto sui fedeli, durante la messa di Pentecoste, dei petali di rose rosse, per evocare la discesa dello Spirito Santo. Per questo la festività prese il nome anche di "Pasqua rosata", che conserva tuttora in alcune zone del centro e del sud dell'Italia o di Pascha rosatum. In Abruzzo, nell’area marsicana, si realizza la festa dello Spiritisante re, una tradizione plurisecolare, risalente probabilmente all’anno mille e nata ad opera dei frati benedettini, per la quale sette Signori o Compari dello Spirito Santo in carica , membri di una confraternita laica sin dalla sera dell’Epifania scelgono il Signore nuovo che si farà carico della festa per l'anno corrente. Il Signore commissiona la cunetta (piccolo tabernacolo di legno) dove sarà collocato il Crocifisso. La domenica che precede l'evento i Compari addobbano la casa del Signore con gli usci (rami di bosso) e luminarie, percorrono le vie principali del paese accompagnati dalle ciaramelle (zampogne) per consentire a tutto il paese il bacio del Crocifisso. Nel pescarese, per la Festa di San Zopito, che si tiene il lunedì di Pentecoste in onore del santo patrono la tradizione vuole che un imponente bue bianco, simbolo di forza straordinaria e di estremo valore nel contesto socioeconomico agro-pastorale, venga bardato a festa, con le corna adorne di fiori e nastri e il dorso ammantato con una gualdrappa di seta rossa su cui siede un bambino con ali d’argento, ornamenti dorati ed un garofano rosso in bocca. Il bue viene condotto ad inginocchiarsi sulla soglia dell’edificio religioso, nel passato dagli escrementi depositati venivano tratti auspici sull’andamento della stagione agricola. Le origini della festa risalirebbero ad un bove, il quale, incurante del pungolo del proprietario, si sarebbe inginocchiato al passaggio della statua del santo trasportata a Loreto. Nelle Marche, tra i riti che precedono l’inizio del mese di giugno si colloca la rievocazione della Sciò la Pica, la quale si rifà all’antica tradizione picena della Ver Sacrum (primavera sacra), che risale circa al V secolo a.C. secondo la quale, la popolazione sabina, in seguito ad un anno di carestia, avrebbe dovuto offrire agli dei tutto ciò che fosse nato nella primavera successiva, inclusi i propri figli. L'unico espediente per evitare sacrifici umani agli dei era quello di offrire loro i frutti della terra e l'esilio della popolazione, in particolare dei componenti più giovani. La storia narra inoltre che i Sabini arrivarono nel territorio, rappresentato ora dalla provincia di Ascoli Piceno, nel V secolo a.C. seguendo il volo di un picchio (pica), uccello sacro a Marte, che era solito posare sugli stendardi quando si partiva per lunghi viaggi. Il nome sciò la pica (scacciare il picchio), deriva dal fatto che la popolazione usava disturbare l'uccello così che esso non si fermasse e continuasse a fare loro strada. Quando il picchio trovò sul territorio delle bacche rosse (i frutti di una pianta chiamata "robbia") di cui era golosissimo e lì la popolazione decise di stabilirsi. Nella Foto la Festa di San Zopito |

|

|

MAGGIO

Le Rogazioni

|

|

|

|

Dalla fine di aprile ed estendendosi a tutto il mese di maggio sino all’Ascensione, si tengono le rogazioni, preghiere, atti di penitenza e processioni propiziatorie sulla buona riuscita delle seminagioni, che la la liturgia suddivide in maggiori e minori. Il termine deriva dal latino rogatio, usato nell' antica Roma per indicare una proposta di legge nata dal popolo, ma anche per definire una richiesta o preghiera. Le rogazioni maggiori si rifanno a una celebrazione pre-cristiana, le Ambarvalia. I riti dell'Ambarvalia erano processioni fatte allo scopo di propiziare il buon esito dell'annata agraria.. Tale celebrazione fu trasformata in rito cristiano da papa Liberio nel III° sec. d. C. La celebrazione restò ancora radicata per un certo periodo nella popolazione con rito pagano: emblematico, ancora alla fine del secolo, fu il martirio di alcuni predicatori nel Trentino, che tentarono di dissuadere i popolani dal praticare l'antico culto. Le rogazioni minori si tengono nei tre giorni precedenti la festa dell'Ascensione e risalirebbero ad un evento accaduto nella Gallia Lugdunense (dall’antico nome della capitale Lugdunum, oggi Lione, in Francia) nel 4° sec. d.C. in seguito a varie calamità naturali ed un terremoto. Il vescovo locale chiese ai suoi fedeli di avviare un periodo di preghiera e di digiuno e stabilì di celebrare solenni e pubbliche processioni . Nella città di Roma il rito fu introdotto da papa Leone III, nell'anno 816; ben presto l'uso fu esteso a tutta la cristianità. Da quel momento in poi, le rogazioni divennero una pratica diffusa , con le stesse finalità penitenziali, allo scopo di chiedere la protezione divina sul lavoro dei campi, sia per tenere lontane le calamità naturali che potessero nuocere alle colture (ghiacciate invernali, alluvioni, siccità), sia per garantire un raccolto sufficiente a sfamare le famiglie. A fianco del rito, si sviluppò nelle campagne una tradizione per la quale i contadini fabbricavano delle croci con i rami potati delle culture che venivano adornate con rametti d'olivo pasquale benedetto. Poi venivano piantate nei campi per proteggerli dalle calamità naturali. Meta delle rogazioni, fino alla metà del XX° secolo ed in alcune zone ancora oggi, sono i capitelli votivi o edicole, utilizzati talvolta anche come ex-voto. Si tratta di strutture architettoniche di piccole dimensioni , in pietra o mattoni a forma di casetta, solitamente affrescate con l’immagine dell’oggetto di culto, di un Santo o della Vergine. Il luogo dove sorgevano aveva una caratteristica particolare: erano usualmente costruite su percorsi molto battuti o nei punti di biforcazione di una strada. Questi luoghi erano spesso collegati a leggende della tradizione orale, a volte con riferimenti a culti precristiani. Risulta infatti che molte di queste costruzioni , soprattutto in Lombardia, nell’area della Valcamonica e Valtellina, sorgano al di sopra di rocce con incisioni, quindi indirettamente legati a luoghi sacri preistorici. |

|

|

MAGGIO

Il Culto Mariano

|

|

|

|

Maggio è un mese gradito per diversi aspetti. La primavera avanza con fioriture abbondanti e multicolori. Per definizione maggio è anche il mese più profondamente dedicato ai culti mariani, che si sovrappongono ai culti agresti della fertilità, caratterizzati dalla raccolta di frasche e corone di fiori. Tra i fiori è soprattutto la rosa, che abbonda in fioriture durante questo mese, ad essere prescelta. Proprio Bernardo di Chiaravalle, una delle figure più significative del Misticismo medievale e restauratore del culto di Maria, dovette suggerire a Dante l’immagine della rosa che la teologia associa alla Madonna, come indice di purezza. Se in tempi antichi il mese di Maggio era visto come periodo dell’anno dedicato ai riti dell’amore e della fecondità, l’inizio del culto pubblico alla Vergine , alla quale vengono dirette gli omaggi floreali, inizia già nel 400 d.C. ma è con la Controriforma ed il Concilio di Trento del XVI° secolo, che si diffonde capillarmente la devozione alla Vergine, con lo scopo di arginare la diffusione del protestantesimo e contenere gli aspri conflitti e le forti tensioni sociali e religiose . In Campania, in modo particolare, si rivelano le origini arcaiche, pagane e pre-Cristiane del culto. La devozione è vissuta in modo intenso e collettivo ed include canti e danze, pratiche di penitenza, con un linguaggio simbolico che unisce l’estasi mistica ed il rapporto con la terra, la drammaticità del quotidiano e il timore del mondo ultraterreno. Il culto delle "sette Madonne" ha origini antichissime ed è riconducibile a quello delle "Sibille, profetesse leggendarie, collocate in diversi luoghi del bacino del Mediterraneo: Italia (Cuma), Africa, Grecia (Delfi), Asia Minore. La loro rappresentazione iconografica in posizione "seduta" è la trasposizione cristiana del culto pagano di Demetra, la madre terra, figlia di Crono e di Rea, quindi sorella di Zeus; dea delle messi, in genere legata all'agricoltura, e che veniva appunto raffigurata in questo atteggiamento, ripreso anche da Michelangelo negi affreschi della Cappella Sistina. Tutti gli elementi culturali pre-cristiani, sono stati accolti e trasferiti nella nuova religione esaltando e modellando proprio tutte le componenti mitologiche e rituali della cultura contadina. Le feste dedicate alle sette madonne si svolgono in un arco di tempo che va da febbraio a settembre. ma è soprattutto nel periodo primaverile che si trovano più numerose le feste dedicate alle madonne campane. |

|

|

13 MAGGIO

San Liberatore

|

|

|

|

Nel Molise, a Civitacampomarano, in provincia di Campobasso, il 13 maggio si celebra la Festa di S. Liberatore, vescovo e martire, venerato in diverse località anche della Campania. Identificato con il vescovo, anche denominato Eleuterio, di probabili origini illiriche , parte occidentale della penisola balcanica, verso la costa orientale del Mare Adriatico. Predicatore nell’antica Apulia, tornato a vivere a Roma, dove risiedeva la madre vedova del console Eugenio, venne sottoposto a giudizio e condannato a morte dall’imperatore Adriano E’ tradizione portare per le strade del paese in processione 13 statue raffiguranti tutti i santi presenti nelle chiese locali. La processione si snoda per le strade del paese, giungendo infine alla piazza centrale, dove avviene la tradizionale benedizione degli animali Il mese di maggio , in tempi antichi visto come periodo dell’anno dedicato ai riti dell’amore e della fecondità, viene in larga parte dedicato al culto mariano come sovrapposizione cristiana alle reminiscenze pagane. LA FESTA DI SAN LIBERATORE E' UN PATRIMONIO CULTURALE IN RETE Scopri di più sulla Festa entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI |

|

|

30 APRILE E 1 MAGGIO

I Riti del maggio

|

||

|

I celebri studiosi di etno-antropologia fanno risalire l'origine dei culti arborei diffusi in tutta Europa nel periodo dell’equinozio di primavera a tempi antichissimi. In diversi Paesi è conservata l’usanza di eleggere il Re e la Regina di Maggio, a rappresentare l’unione cosmica tra Cielo e Terra. In Italia ancora oggi molte sono le feste, celebrate con canti e poesie, dedicate al Maggio, durante le quali l’albero rituale viene collocato nell’area più frequentata dalla comunità, in alcuni casi nella versione di albero della cuccagna, simbolo di abbondanza. In Piemonte, a Bajo Dora (TO), viene riproposta la tradizione del “Piantar ël macc” (Piantare il maggio), in occasione della quale, nelle serate del 30 aprile e 1° maggio si rinnova la tradizione della “Festa del canto spontaneo: A gnir cantar cun gnét suta la piënta” (Venite a cantare con noi sotto l’albero). Tuttavia non solo il simbolo arboreo caratterizza la celebrazione del risveglio della natura. A Cocullo (AQ) il 1° maggio, si rinnova ogni anno la processione dei “serpari” in onore del patrono San Domenico Abate. Scopri di più sui Riti del Maggio entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI |

|

|

SETTIMANA SANTA

Le Passioni nel Sud Italia e nelle Isole

|

||

|

In Abruzzo, a Sulmona (AQ), il rito organizzato dalla confraternita di S. Maria di Loreto (i lauretani) è chiamato Madonna che Scappa in Piazza. In Campania, a Sarno la tradizione risale al 1200 e prevede la partecipazione, in numero da 3 a 9, con evidente richiamo alla Trinità, dei Paputi (dal latino pappus, vecchio), figure incappucciate che ricordano la morte al peccato. In Puglia, a Taranto, le processioni sono accompagnate dalle troccole e dalle pesàre. In Calabria si tengono le “affruntate”, in Sicilia, a Caltanissetta, la statua del Cristo benedicente è posta su una barca, come allegoria al "pescatore di anime” e realizzata con numerosi fiori, omaggio della civiltà contadina. A Piana degli Albanesi, a sud di Palermo, la Pasqua viene celebrata con il rito bizantino. In Sardegna i riti cristiani portati nell'isola dalla cultura spagnola si mescolano alle antichissime tradizioni campidanesi, logudoresi e barbaricine, come l’esposizione dei vasi di “su nenniri” , germogli di grano fatti crescere al buio, simulacri di riti dedicati al dio fenicio Adone e intesi come simbolo di morte e rinascita... Trovi le news del calendario rituale in home page su reteitalianaculturapopolare.org. Per ogni rito sono disponibili schede di approfondimento in Archivio Partecipato. LA GIUDAICA DI LAINO BORDO (CS) E' PATRIMONIO CULTURALE IN RETE Scopri di più sulle Passioni del Sud Italia entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI |

|

|

SETTIMANA SANTA

Le Passioni nel Nord e Centro Italia

|

||

|

I riti della Settimana Santa sono celebrati in tutta Italia con profonda partecipazione da parte della comunità dei fedeli ed alla liturgia ufficiale si affiancano manifestazioni di pietà popolare caratterizzate da canti e raffigurazioni sceniche della Passione di Gesù. A Vercelli, il Venerdì Santo ha luogo la "Processione serale delle Macchine", in alcune zone della Liguria le processioni del Venerdì Santo sono caratterizzate dal Crocefisso rivolto verso la coda del corteo. In Toscana troviamo la Giudeata di Radicofani (SI), nelle cittadine di Cannara e di Bastia Umbra (PG) il giorno di Pasqua la Resurrezione viene rappresentata attraverso la cerimonia dell'Inchinata o Rinchinata. Nel Lazio,a Tarquinia, il giorno di Pasqua è caratterizzato dalla particolare processione del Cristo risorto. A Mantova si celebra l'Ostensione dei Sacri Vasi e a Firenze lo Scoppio del Carro. In Piemonte a Sordevolo (BI) la Passione si rinnova da oltre due secoli, in forma di antico teatro popolare, che vede la partecipazione attiva dell'intera comunità e con cadenza quinquennale. Il Comune di Sordevolo aderisce, con il rito della passione di Cristo, al progetto sui Patrimoni culturali e calendario rituale della Rete Italiana di Cultura Popolare. La prossima edizione si terrà nel 2015. LA PASSIONE DI SORDEVOLO (BI) E' PATRIMONIO CULTURALE IN RETE Scopri di più sulle Passioni nel nord e centro Italia entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI |

|

|

SETTIMANA SANTA

Le confraternite ed i canti di devozione popolare

|

||

|

La Settimana Santa è il periodo durante il quale il Cristianesimo celebra gli eventi correlati agli ultimi giorni di Gesù, comprendenti in particolare la sua passione, morte e resurrezione, celebrate con manifestazioni rituali affidate frequentemente alle locali Confraternite.

Queste associazioni, che conobbero una prima massiccia diffusione durante il medioevo grazie anche all’azione degli ordini mendicanti e con funzione avversativa alla dottrina protestante, nacquero in forma laicale. Le loro attività erano caratterizzate dall'esercizio di opere spirituali, consentendo talvolta anche la partecipazione delle donne e dove le vocazioni caritative venivano contraddistinte dal colore degli abiti: Celestini, Verdi, Neri, Rossi, Bigi, Bianchi. Nel Seicento si consolidò la funzione sociale delle confraternite, che ad inizio Ottocento vennero in larga parte soppresse dagli editti napoleonici, reiniziando la loro attività solo dopo il 1820. In alcuni casi, per una partecipazione più coinvolgente ai rituali, gli aderenti alle confraternite si affidano all’esempio dei numerosi movimenti mistici quali i battenti ed i disciplinati, nell’aggiungere alla preghiera ed alla beneficenza la mortificazione fisica, flagellandosi durante le pubbliche manifestazioni ad espiazione dei peccati commessi, in ricordo delle mortificazioni patite dal Cristo sofferente. |

|

|

PASQUA

L’uovo: simbologia e riti

|

|

|

|

La Pasqua deriva il proprio nome dal termine ebraico pesach (passare oltre) con riferimento al racconto biblico della decima piaga, nella quale Dio vide il sangue dell'agnello sulle porte delle case di Israele e "passò oltre", punendo con la morte solo i primogeniti maschi degli egiziani . La Pasqua cristiana celebra la risurrezione di Gesùche, secondo le Sacre Scritture, è avvenuta nel terzo giorno successivo alla sua morte in croce e la data della celebrazione è variabile di anno in anno in base ai cicli lunari.

Se anche il Cristianesimo individua nell'uovo un simbolo della vita, rielaborandolo nella prospettiva del Cristo risorto, l’uovo ha presentato tratti simbolici sin dai tempi antichi: alcune credenze pagane e mitologiche del passato consideravano che il cielo e la terra fossero due emisferi che andavano a creare un unico uovo, mentre gli antichi Egizi consideravano l'uovo come il fulcro dei quattro elementi dell'universo (acqua, aria, terra e fuoco), così come gli antichi contadini romani sotterravano nei campi un uovo colorato di rosso, come simbolo di fecondità e quindi propizio per il raccolto. Dall’India alla Polinesia, dall’Iran alla Grecia, dalla Finlandia alla Russia, fino ad arrivare a Canelli, in Provincia di Asti, che è entrata in Rete con il “Cantè j’euv” (cantar le uova). Il Cantè j'euv è una tradizione tipica delle terre del basso Piemonte, che ha luogo in coincidenza con la quaresima e i primi giorni di primavera: gruppi di cantori spontanei, accompagnati sovente da suonatori di fisarmonica e clarinetto, vanno nottetempo per le colline a “cantar le uova” portando la buonasera ai contadini e chiedendo un po' di uova e un bicchier di vino. IL CANTE' J'EUV E' PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

|

QUARESIMA

Riti Popolari della Quaresima

|

||

|

La quaresima è il periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua: secondo il rito romano inizia il mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì Santo. Sono pratiche tipiche della quaresima il digiuno e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un cammino di preparazione per celebrare la Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane e ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero. La Quaresima viene genericamente raffigurata con il fantoccio di una megera, detto “la Vecchia”, ornato di collane di frutta secca ed esposto in piazza, oppure trasportato da un carro nelle vie della città e che ha ispiranto sin dal medioevo versi poetici. In molti casi a questi fantocci viene appiccato il fuoco, come elimininazione metaforica della povertà o come atto purificatorio e propiziatorio per i buoni raccolti della nuova stagione Scopri di più sui riti popolari della Quaresima entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI Nella foto la Segavecchia di Forlimpopoli (FC) |

|

|

EQUINOZIO DI PRIMAVERA

Festa di San Giuseppe - Civitacampomarano (CB)

|

||

|

A Civitacampomarano, in Molise, nella provincia di Campobasso, è d’uso accendere un falò la sera che precede la festa di S. Giuseppe. Questi fuochi vengono accesi nei vari quartieri del Borgo la sera del 18 marzo. Anche in questo caso i falò avrebbero un collegamento con antichi riti di purificazione mediante i quali, in questo passaggio stagionale, si bruciava il “vecchio” come atto propiziatorio per i raccolti futuri. Il 19 marzo le famiglie che intendono assolvere un voto o esprimere una particolare devozione al santo allestiscono presso le case, le “Tavole di S. giuseppe” sul quale vengono poste paste, legumi, verdure, pesce, baccalà, dolci, frutta, vino. LA FESTA DI SAN GIUSEPPE E' PATRIMONIO CULTURALE IN RETE Scopri di più sulla Festa di San Giuseppe entrando in Archivio Partecipato, CLICCA QUI |

|

|

INIZIO MARZO

L'Orso di Segale - Valdieri (CN)

|

||

|

Con le mani e il volto scuri di nerofumo, l’Orso esce allo scoperto controllato da un domatore e da due aiutanti. La compagnia carnevalesca è completata da un gruppo di frati chiassosi e da un prete che declama a gran voce le Epistule, I litigaire d’Entraighe ( I litigiosi entracquesi), i scarsabraset ‘d zartet (I braghe rotte di Desertetto); i grusier ‘d Blangier (i grossolani di Sant’Anna)…scherzose prese in giro rivolte agli abitanti dei paesi e delle frazioni dei dintorni e delle valli vicine. L’Orso, intanto, si aggira per le strade del paese, cercando cibo e facendo scherzi e mattane. Ogni anno, durante il periodo di carnevale, l’Orso di Segale torna a correre per le vie di Valdieri. Spaventa i bambini, fugge dai domatori, importuna le donne, evita l’acquasanta dei frati esorcisti: il suo risveglio dal letargo comunica alla gente che la cattiva stagione sta per finire. Poco alla volta il canto degli uccelli romperà il lungo e freddo silenzio invernale, i colori della terra si sostituiranno al bianco della neve, il giorno tornerà a prevalere sulla notte, la ragione a riaffermarsi sull’irrazionalità. L'ORSO DI SEGALE E' PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

|

FINE FEBBRAIO

A te Pumba mè – Alfedena (AQ)

|

||

|

Le statuette della dea Madre Terra ritrovate nelle tombe del periodo Neolitico, testimoniano come sin dalla preistoria l’uomo si sia attivato nella ricerca di un mondo metafisico , che va oltre il materiale e il quotidiano: il ciclo delle stagioni, la quiescenza autunnale della terra e la rinascita primaverile hanno dato lo stimolo a ricercare la continuità dell’esistenza oltre la morte. La madre Terra è stata quindi simboleggiata plasmando dall’argilla figure femminili dalle proporzioni alterate con attributi sessuali molto pronunciati con un significato simbolico connesso alla fertilità. I rituali della società contadina e pastorale strettamente legati agli elementi della terra e della vita dei campi in molti casi sono stati poi riadattati dando vita a tradizioni e culti cristiani di grande suggestione. E’ giunta invece pressochè inalterata sino ai nostri giorni l’antichissima usanza popolare abruzzese di origine pagana che si svolge ad Alfedena, in provincia dell’Aquila, risalente all’epoca dei Sanniti e dedicata alla divinità italica della campagna Pomona, protettrice degli alberi da frutto e della loro cura, esperta nell’ arte della potatura e degli insetti degli alberi, il cui culto localmente è attestato da una lapide rinvenuta sul Monte Caricio. La dea e’ rappresentata con delle mele nelle mani e con cesti di frutta e fiori o una cornucopia a significare l’ abbondanza. Il rito antico, oggi, si rinnova spontaneamente l’ultimo giorno di febbraio con gruppi di ragazzi che percorrono le vie del paese rumoreggiando con campanacci e corni per scacciare l’ inverno ed invocare la primavera e ovviamente l’ abbondanza ripetendo in maniera ossessiva " A te Pumba mè ecco Marz mo se nè vè, è venuto e Febbraio se nè iut.." La preparazione del rito consiste in un carro addobbato con drappi verdi e ghirlande di fiori e frutta trainato un tempo da animali oggi con mezzi meccanici moderni. In occasione della festa vengono preparate Ru pezzelocchere, realizzate utilizzando la pasta del pane con l'aggiunta di zucchero, uova, buccia di limone e semi di anice. Nel passato in alcune località le donne che panificavano utilizzando il forno comune , per distinguere il loro dolce da quello di altre, imprimevano nella pasta il segno della chiave di casa. A TE PUMBA ME' E' PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

|

CARNEVALE

Le 'nzammaruchele - Biccari (FG)

|

||

|

Le “'nzammaruchèle”, canti sull’altalena, rappresentavano veri e propri rituali di corteggiamento in musica, tipiche del subappenino dauno. Le ‘nzammaruchele di Biccari (Fg) sono patrimonio della Rete Italiana di Cultura Popolare ed inserite nell’Archivio sonoro della Puglia. Le voci delle nzammaruchèle LE 'NZAMMARUCHE'LE SONO PATRIMONIO CULTURALE IN RETE |

|

Italiano

Italiano  English

English  French

French  Spanish

Spanish  Arabic

Arabic