Fdp 10 - appr - cenni storici novi

NOVI VELIA (SA)

NOVI VELIA (SA)In seguito (IV sec. a. C.), Novi, da villaggio fortificato, divenne fortezza della "Kora Velina". Si può anche supporre che i Focesi di Elea fossero legati ai fratelli Enotri da motivi economici, infatti, tra le "Crete rosse" trovarono il ferro e, sulle pendici del monte il legno, elementi indispensabili per costruire le loro navi.

In epoca romana, forse continuò la sua funzione di presidio a guardia, come in passato, della "Via del Sale" che da Velia raggiungeva l'interno.

La prima notizia documentata dell'esistenza di Novi, però, si trova in un diploma del 1005 con cui il principe di Salerno Guaimario IV fa dono dei suoi possedimenti a Luca, abate del monastero di Santa Barbara, sito in territorio "de Nobe".

I normanni Umfredo e Guglielmo d'Altavilla, che avevano esteso i loro possedimenti nel Cilento, spostarono la curia da Sicignano a Novi e la affidarono a Guglielmo de Magna, ossia de Alemagna. Al tempo della guerra del Vespro (1298) proseguirono i lavori di costruzione del nuovo palazzo feudale iniziato da Guglielmo Marzano, che sostituì il castello longobardo, donato ai Celestini assieme al santuario della Vergine del Sacro Monte. La partecipazione dei Marzano alla Congiura dei Baroni, portò al sequestro dei loro beni.

Novi fu venduta dal re al suo maggiordomo, appartenente alla famiglia Carrafa, che ne mantenne il possesso fino al 1513.

Nel 1647 Gironimo Carrafa resse la baronia in qualità di tutore della principessa Eleonora, che sposatasi a Novi, rimase presto vedova e morì senza eredi.

All'avocazione alla corona del feudo seguì la vendita a Flavio Orsini, duca di Gravina; ma la baronia tornò alla famiglia con Gaetano nel 1682. Un suo discendente, Ottavio, ottenne il titolo di marchese (1752). Quest'ultimo, morto nel 1764, lasciò i suoi beni al figlio Giuseppe, che detenne il potere sino alla soppressione del regime feudale.

Fdp 10 - appr - cenni storici novi - peloponneso

Le tradizioni e le leggende di Novi e la Magna Grecia

...Sono legate ai tempi della Magna Grecia, o se volete, dell'antica Elea, anche altre tradizioni come quella dei "cicci", come si dice a Novi, o "ciacciata" come si dice altrove. Il primo Maggio si usa cuocere insieme cereali e legumi. Si crede che, mangiando "i cicci" proprio in quel giorno, si resta immuni dalle punture delle zanzare per tutto l'anno. In realtá si tratta di un rito pagano propiziatorio per salvare dai parassiti il raccolto nell'esplosione della primavera e, per conseguenza, anche gli animali. C'é infatti chi fa mangiare "i cicci" anche ai porci.

Anche ben radicata nel popolo novese è la tradizione di non contrarre matrimonio nel mese di Maggio. Poiché il mese di Maggio é il mese mariano per antonomasia, errerebbe chi pensasse che ciò sia dovuto per devozione alla Madonna. La tradizione deriva dal fatto che gli antichi Greci e gli antichi Romani non si sposavano nel mese di Maggio che per loro era dedicato al culto dei morti.

Altra tradizione novese, comune a gran parte del Cilento è l'offerta del latte da parte dei pastori nel giorno dell'ascensione. Non so quale legame possa avere questa tradizione con i tempi antichi. Ho interrogato in proposito molti pastori e non pastori, uomini e donne e in preferenza anziani. Sono venuto a sapere che questa tradizione è legata ad una simpatica leggenda cristiana: narra il Vangelo che Erode aveva dato ordine di trucidare tutti i bambini di Betlemme dai due anni in giù. Questa era pressappoco l'età che doveva avere Gesú, desunta dal racconto che gli avevano fatto i Magi. San Giuseppe, avvertito in sogno dall'Angelo, di notte tempo, con la Madonna ed il bambino fugge in tutta fretta da Betlemme diretto verso l'Egitto. Durante il faticoso viaggio i fuggiaschi fanno una sosta presso la tenda di un pastore. Questi sta seduto sul coperchio di una secchia di legno piena di latte. Gesù Bambino, già svezzato, piange perchè ha fame. E la Madonna prega il pastore "Per carità, dammi un po' di latte per mio figlio. Piange perché ha fame". Il pastore sempre seduto sul coperchio della secchia dice: "Mi dispiace non posso darti latte, perchè non ne ho". In quel momento, un cuculo che stava su un ramo di un albero all'ombra del quale si trovava la tenda del pastore fa sentire il suo verso " cucú, cucù. E la Madonna si rivolge al pastore e gli dice: "Senti cosa dice l'uccellino? "Cucú, cucú. Non mi fai scemo"! Tu il latte ce l'hai dentro quella secchia su cui stai seduto. Se non me ne dai un poco per il mio bambino, se ne andrà tutto a male". Il pastore, vistosi scoperto, per timore che si avverasse quanto la Vergine Santa gli aveva minacciato, le diede il latte per il bambino Gesù.

Concludo con un'ultima leggenda che si rifà ai tempi antichi, ma non troppo. Al km. 148 della statale 18 si trova il bivio per Novi Velia. Dopo un centinaio di metri, sulla destra c'é un ristorante, non di lusso, ma decoroso. Vi si mangia abbastanza bene. Si chiama "La Chioccia d'Oro". Ciò è dovuto che dirimpetto, dall'altra parte della strada, c'é un enorme masso di pietra arenaria, detto "a petra re Correnti". Narra la leggenda che in una fessura di quella pietra ci fosse una gallina con i pulcini d'oro. Poco tempo fa, un professore mi chiese: "Perché questo ristorante si chiama "La Chioccia d'Oro?". Gli raccontai la leggenda novese. "Ma questa è la leggenda di Teodolinda, Regina dei Longobardi", mi disse il professore. "Nel tesoro dei Longobardi in Monza c'è un piatto con la chioccia e i pulcini sbalzati in oro e argento". Già, non per nulla la chiesa parrocchiale di Novi Velia si chiama "Santa Maria dei Longobardi".

I testi sono tratti da:

Vincenzo Cerino, sac. Carlo Zennaro

Breve Storia Popolare di Novi Velia Pro Loco Novi Velia, litografia Vigilante srl, 2001, pagg. 125 - 131. )

Fdp 10 - appr - novi - santuario madonna

NOVI VELIA (SA)

NOVI VELIA (SA)Il Santuario della Madonna di Novi Velia

Il Santuario della "Madonna di Novi Velia" è tra i principali riferimenti Mariani della regione e meta di numerosi pellegrinaggi.

Le sue origini, che risalgono al 1323, sono avvolte da una leggenda: si narra che, ogni volta che i lavori del tempio si interrompevano per qualche giorno, alla ripresa si trovavano distrutte le opere prima costruite. Si decise, allora, di istituire un posto di guardia notturno per cogliere sul fatto i sabotatori. I vigilanti, per nutrirsene, avevano portato sul posto un agnello da macellare, ma l'animale, sottrattosi, fuggì sulla vetta, dove fu raggiunto e trovato presso un muro vicino alla statua della Madonna. Informato del fatto, il vescovo volle recarsi sul posto per benedirlo ma giuntovi, da una voce dall'alto fu avvertito che la vetta era stata consacrata dagli angeli.

Da questo evento ebbe inizio la costruzione del Santuario, dove tuttora si venera il gruppo della Madonna col Bambino al quale i pellegrini giungono a piedi nudi.

Eretto dai monaci basiliani, l'edificio è posto lungo un sentiero del Monte Gelbison, un luogo ritenuto sacro già all'epoca dell'occupazione araba.

Rimaneggiata e ristrutturata nell'Ottocento, la Chiesa è anche meta, ogni anno, nel periodo estivo, di una processione di fedeli che vi portano un Gesù Bambino di cera.

E', inoltre, uno straordinario punto panoramico: dalla terrazza della chiesa, infatti, se si è autorizzati ad accedervi, si godono ampie vedute sulle valli ed i monti circostanti

Fdp 10 - appr - vincenzo cerino

NOVI VELIA (SA)

NOVI VELIA (SA)Chi è Vincenzo Cerino?

Vincenzo Cerino è nato a Napoli nel 1931. Appena tredicenne inizia a studiare pittura a Napoli con il Maestro De Vivo. Negli anni cinquanta in Toscana segue i corsi di Pittura a Firenze, e quindi a Livorno (con l'ottantenne maestro Migliaro allievo del Fattori), per approfondire la conoscenza dei macchiaioli e a Pisa col Maestro Lisi per le tecniche pittoriche. Fin dal 1956, anno in cui esordi' con la prima mostra a Livorno, si batte per il primato in arte dei contenuto sull'estetica. Dal 1976 ha condotto ricerche sul teatro comico Napoletano che lo hanno condotto alle mostre "I Commedianti" del Castel dell'Ovo dei 1981 e 1986, a Tokyo nel 1988, a quella di Villa Campolieto nel 1993 e a quella del 2000 "La Maschera e il Volto" della Fondazione Alarlo. Sue opere, in raccolte pubbliche e private, sono in Italia, Francia, Spagna, Austria, Germania, Belgio, Giappone, America, Museo Vaticano. Tra i suoi lavori maggiormente significativi si ricorda il Dianastasis, pannello policromo su tavola e lamina d'oro di m 9 x m 3, per l'abside della Cappella dell'Istituto Calasanzio di Napoli. Per il IV centenario dell'ordinazione sacerdotale di San Giuseppe Calasanzio ha realizzato l'Immagine Commemorativa Ufficiale diffusa in tutto il mondo per gli Istituti Calasanziani e il cui originale è custodito dalla casa Generalizia di Roma. Per l'Istituto Superiore di Cultura delle Scuole Pie di Salamanca (Spagna) ha modellato un pannello in maiolica smaltata (m 2 x m 3) in parte dorata, raffigurante il Santo con la Vergine Maria. Per il Comune di Casalvelino ha fuso in bronzo la Madonna di Portosalvo (m 3) e per la Fondazione Alario il Parmenide, un bronzo di m 4. Per il Comune di Serramezzana (Sa) il monumento ai Caduti e per la IdroCilento, in Marina di Ascea, una fontana parietale, di m 7 x m 3, in maiolica policroma. Ha prodotto numerose pubblicazioni d'arte tra le quali: "Per conoscere Elea, per amare Velia", "Elea piccola citta' di grandi uomini", il volume "S. Maria dei Longobardi", "La Chiesa e il Monastero di S. Giorgio di Novi Velia (con la collaborazione di B. Viciconte)", la "Guida del Museo Diocesano di Vallo delia Lucania" ed il volume "La Badia di S. Maria di Pattano". Gia' membro della Commissione d'Arte Sacra della Diocesi di Napoli, fin dal 1990 ha studiato la Cappella del Tesoro di San Gennaro portando a termine il lavoro oggetto del presente volume.

Fdp 10 - appr - i basiliani a novi

NOVI VELIA (SA)

NOVI VELIA (SA)Novi Velia e i Monaci Basiliani

Non si conosce come i Basiliani giunsero a Novi. Certo è che i Longobardi, oramai convertiti al Cristianesimo, accolsero questi operosissimi monaci con buona predisposizione. Certamente all'inizio si sistemarono nelle grotte di cui il Monte di Novi era ricco dedicandosi alla contemplazione eremitica. Ma non rifuggivano dal socializzare con i residenti ai quali dedicavano le loro cure aiutandoli nei lavori dei campi ed insegnando loro le migliori tecniche per la produzione agricola. Successivamente si stabilirono all'interno delle mura cittadine per sentirsi protetti dalle temute invasioni dei Saraceni o per dedicarsi completamente alla comunitá che li aveva benevolmente accolti. Per raccogliere in preghiera comune i fedeli, costruirono una piccola Chiesa che dedicarono alla Madonna e che da allora venne chiamata Santa Maria dei Greci.

Questa pur modesta chiesa fu attiva, come parrocchia, fino ad oltre il sedicesimo secolo. Sulla parte superiore del paese, i Padri Basiliani, costruirono altre due Cappelle: una dedicata a San Nicola di Bari, per il quale i frati nutrivano grande devozione, e l'altra a San Giorgio il Santo dei Longobardi'. Queste due Cappelle, dopo circa due secoli, furono abbattute per essere ricostruite più capienti e più belle. La prima in prossimità della porta che da lei aveva assunto il nome di Porta S.Nicola e la seconda sullo stesso posto della precedente adiacente il Castello Baronale.

I rapporti col clero secolare operante a Novi fin dall'arrivo dei profughi velini, non furono certamente idilliaci. Molte diversità li allontanavano gli uni dagli altri. Innanzitutto i frati Basiliani che potevano essere sposati ed avere famiglia, officiavano col rito greco mentre i sacerdoti secolari,che dovevano osservare il celibato, officiavano con il rito latino. Si pensa che, per consentire ai sacerdoti latini di esercitare la loro missione più degnamente, sollecitarono i Longobardi, verso il 1100, ad edificare una chiesa molto grande e bella che fu intitolata alla stessa Santa Maria ma questa volta dei Longobardi per distinguerla da quella dei greci officiata dai Basiliani.

S. Maria dei Longobardi fu realizzata fuori le mura della città ed ebbe anche funzione di fortezza in quanto inserita nella murazione che veniva spostata più in avanti. Ad essa fu adagiata la nuova porta che assunse naturalmente il nome di Porta dei Longobardi. Questa chiesa, nei secoli, diede sempre maggior lustro al paese per la sua bellezza e ricchezza di opere d'arte che seppe nel tempo procurarsi e per l'importanza che assunse tra il 1600 ed il 1800.

I Vescovi, in quel periodo, elessero Novi a loro residenza e S.Maria dei Longobardi fu quindi adibita a Chiesa Cattedrale.

Testo tratto dal libro:

V. Cerino, B. Viciconte, San Giorgio Chiesa e Monastero in Terra di Novi

Pro Loco di Novi Velia, 2003 - pag. 78 ss.)

Fdp 10 - appr - Monte Gelbison

NOVI VELIA (SA)

NOVI VELIA (SA)...e il Monte Gelbison o Monte Sacro

Il santuario della "Madonna di Novi Velia", è posto in cima al monte Gelbison, a 1705 s.l.m.

Sulle sue origini, che risalgono al 1323, si narra la leggenda secondo cui ogni volta che i lavori del tempio si interrompevano per qualche giorno, alla ripresa si trovavano distrutte le opere prima costruite. Finché una notte, agli operai, che erano saliti sul monte per cercare un agnello smarrito apparve la Vergine e disse che desiderava che la cappella fosse dedicata agli Angeli.

I pellegrini, ogni anno, in estate, si recano in processione al santuario, portando un Gesù Bambino di cera.

Nella sua recente tesi di laurea in antropologia Monte sacro antichissimo santuario di origine basiliana, discussa a Napoli nel 1981, il rettore del Santuario D. Carmine Troccoli si propone di mostrare come anche il santuario di Maria Vergine del Gelbison sia da attribuire a fondazione di monaci italo - greci. E' singolare, afferma il Troccoli, che la zona d'influenza del Santuario concorda con i tre insediamenti italo-greci del Mercourion, del Latinianon e Monte Bulgheria. Da questa parte (monte Bulgheria), la principale via di accesso al santuario e lungo questa via il "fiume sacrato", dove i pellegrini bagnavano i piedi in segno di purificazione, prima di affrontare la scalata. Ciò assicura il Troccoli, il quale preferisce interpretare il termine "Gelbison" da gebel (= monte), i (resto di articolo) e son (= idolo) da una nota in "Civiltá cattolica", 1922.

Inoltre sul santuario vi è il culto di S. Bartolomeo (il discepolo di S. Nilo?). II Troccoli nella sua tesi spazia dalla fondazione dei santuari, al culto mariano, agli insediamenti di monaci italo-greci, al mondo magico - religioso, ai pellegrinaggi, alle preghiere, ai riti, alle vicende occorse al Sacro Monte dal 1807 al 1881. Notevole la documentazione raccolta dallo stesso in questi ultimi anni anche delle questioni sostenute innanzi ai tribunali, nel corso del tempo, contro i vari tentativi di occupazione e usurpazione dei beni del santuario.

E' inoltre uno straordinario punto panoramico: dalla sua vetta di godono ampie vedute sulle valli ed i monti circostanti. Il nome del monte pervaso del culto alla divinità materna non evidenzia le molte valenze ambientali e naturalistiche. Gli estesi boschi che ricoprono completamente le pendici ospitano animali rari e preziosi come il lupo, la martora e il picchi nero.

Le sue pendici sono rigate da corsi d'acqua cristallini e mille rivoli e cascate caratterizzano la zona dove rimangono visitabili vetusti mulini e frantoi.Testi tratti da:

- P. Ebner, Chiesa Baroni e Popolo nel Cilento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1982, p. 207, con ns. integrazioni.

Fdp 10 - appr - novi e i pellegrinaggi

NOVI VELIA (SA)

NOVI VELIA (SA)Novi Velia e i Pellegrinaggi

Nel cuore del Cilento, proprio alle spalle del capoluogo, Vallo della Lucania, si erge in tutta la sua potenza, solitario gigante della valle di Novi, il massiccio del Gelbison, sulla cui vetta si trova il più alto Santuario d'Italia, dedicato alla Vergine Maria.

Il nome del monte è di chiara etimologia saracena, Gebil-el-Son, il Monte dell'Idolo, come di origine araba sono tanti toponimi cilentani, dovuti alla lunga permanenza dei Saraceni nel territorio.

E se il monte fu chiamato con questo nome, vuol dire che già al tempo dei Saraceni esisteva un luogo di culto lassù, sulla vetta.

Per i Cilentani il Gelbison è semplicemente "il Monte Sacro", che attira annualmente migliaia di fedeli che lassù confluiscono non solo dalla regione campana ma anche dalla Basilicata, dalla Puglia e dalla Calabria per deporre ai piedi di Maria le loro pene e chiedere le sue grazie celesti.

La "Madonna del Monte", come viene chiamata dai Cilentani, la cui venerazione risale al 1300, è una statua lignea, in origine rozzamente scolpita e restaurata in epoca moderna.

La Vergine è rappresentata seduta, col Bambino sul braccio sinistro e con la destra atteggiata a distribuire i suoi favori divini.

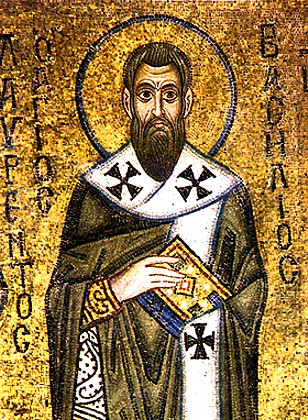

Il viso bruno, allungato, gli occhi alla greca, tutta la figura slanciata, ci riportano all'iconografia bizantina e alla colonizzazione "basiliana" del primo millennio della nostra era, cioè dei monaci italo-greci, seguaci dei precetti di San Basilio, fondati sulla preghiera, la meditazione e lo studio delle Sacre Scritture.

Essi, fuggiti da Bisanzio e dalla penisola balcanica, in seguito alle invasioni degli Avari e degli Slavi e alle lotte iconoclaste del 726, si rifugiarono nell'Italia Meridionale e, risalendo, trovarono nel Cilento, a quei tempi aspro e selvaggio, con i suoi boschi fittissimi e le mille grotte e anfratti, il luogo ideale per l'isolamento necessario alla loro vita eremitica e cenobitica.

I fondatori del santuario, che in origine era solo un piccolo tempio, sicuramente vissero, all'inizio, in grotte naturali o intorno alla grotta nella quale avevano sistemato l'Immagine della Madonna, alla quale è legata una leggenda, riferita dal monaco celestino Bernardo Conti nel suo libro: "Storia e miracoli della Beata Vergine del Monte Sacro di Novi"

Alcuni pastori di Novi Velia, volendo edificare per loro comodità un piccolo tempio dedicato alla Madonna, alle falde del monte, ed essendo riusciti vani tutti i loro tentativi poiché al mattino si trovava disfatto il lavoro del giorno innanzi, deliberarono di vegliare di notte per scoprire gli autori e portarono con loro un agnello per cibarsene. Ma, sul punto di essere ucciso, l'agnellino sfuggì loro dalle mani e, saltando di balza in balza, arrivò sulla vetta, arrestandosi tutto tremante davanti ad un muro che ostruiva una piccola grotta. In essa era l'Effige della Madonna. Attoniti, i pastori ridiscesero a raccontare l'accaduto ai compaesani e al vescovo di Capaccio, poiché allora non c'era ancora il vescovado a Vallo. Il vescovo si recò sul luogo per constatare con i propri occhi ma, al momento di benedire la grotta, risuonò una voce dall'alto: "Questo luogo è santo ed è stato consacrato dagli Angeli".

Questa la leggenda che, per altro, è comune a molti santuari. Il primo documento storico che parla di una "rupis Sanctae Mariae" nel feudo di Rofrano (l'altro versante del monte) risale al 1131 e si trova in un Diploma dato da Ruggero II, il Normanno, all'abate Leonzio di S.Maria Grottaferrata. Il citato monaco celestino narra che il tempio, ampliato e divenuto santuario, fu posseduto per alcuni anni dal vescovo di Capaccio ma nel 1323 Riccardo di Marzano, Maresciallo del Regno di Sicilia, duca di Sessa, conte di Squillace, barone di Novi, principe di Rossano, lo comprò per darlo in uso ai monaci celestini di Novi, per i quali aveva mutato in convento il suo castello.

L'Ordine dei Celestini, fondato, nel 1264 da Pietro Angelerio, chiamato Pietro del Morrone, (dal monte, vicino ad Isernia, sul quale egli visse da eremita per parecchi anni), divenuto papa col nome di Celestino V, era una congregazione di eremiti i quali, per il loro tenore di vita austero, solitario e contemplativo, erano i più adatti per un santuario posto in cima a un monte alto 1700 metri.

Allorché l'Ordine dei Celestini decadde e si estinse del tutto nel sec. XVIII, il santuario ritornò al vescovo di Capaccio.

Ad ogni santuario è legato il pellegrinaggio, come forma di devozione, insita in tutti i popoli e in tutte le religioni.

Nell'antichità poteva trattarsi di una selva, di un fiume, di una roccia, di un albero, di un monte sacro o di una divinità taumaturgica.

Il Cristianesimo ha offerto alla venerazione luoghi che evocassero un evento divino o una chiesa. Maria Santissima del Sacro Monte è la Madonna del Cilento

Fdp 10 - appr - novi velia - i santuari

...e i Santuari

La ragione per cui Novi Velia ai nostri giorni è conosciuta non solo in tutto il Cilento, ma nella Lucania, nella Basilicata, nella Calabria e, per mezzo degli emigrati, in tanti altri paesi dell'Europa, delle Americhe e dell'Australia, non sta nella sua storia, anche se abbastanza interessante, ma nel suo Santuario della Madonna del Sacro Monte, meta fin dai tempi antichi di numerosi e devoti pellegrinaggi.

A Novi il pellegrinaggio al Sacro Monte in "compagnia" lo si fa in occasione dell'apertura del Santuario, che ora avviene l'ultima domenica di Maggio, con un rituale che affonda le sue radici nell'antichitá. Non sto qui a descrivervi come si svolge questo pellegrinaggio. Molti altri lo hanno fatto nel passato e recentemente in libri, riviste e giornali. Conoscere le tradizioni e conservarle è cosa utile, anzi doverosa. Però ancor più utile a me sembra studiarne e conoscere l'origine, la fonte. Ebbene, come e quando nasce il pellegrinaggio al Sacro Monte? Per rispondere a questa domanda mi si permetta di richiamare la vostra attenzione sul titolo del Santuario: Madonna del Sacro Monte.

Sono innumerevoli i santuari che la pietà del popolo ha eretto a devozione della Madonna e ognuno di essi con una sua denominazione speciale. Alcuni titoli, talvolta anche molto strani, stanno ad indicare come viene raffigurata l'immagine sacra, o il fatto storico o leggendario che ha dato origine al Santuario stesso. Si pensi per esempio alla Madonna del Granato, della Catena, delle Galline, della Navicella, del Restello, del Frassino, dell'Olmo, ecc. Alle volte la denominazione deriva dal luogo città o paese che sia, dove sorge il santuario: la Madonna di Pompei, di Loreto, di Lourdes, di Fatima, di Guadalupe e via dicendo.

Allora vien fatto di chiederci: perchè il Santuario della Madonna di Novi Velia si chiama "Santuario della Madonna del Sacro Monte"? La risposta mi sembra abbastanza facile, quasi dissi lapalissiana: perché il Santuario é sorto su un monte già sacro. Tutti sappiamo che il Santuario è antichissimo. Il primo documento in nostro possesso che ce ne attesta l'esistenza è del 1131. C'è chi sostiene che il Santuario fú fondato dai Padri Basiliani. Se cosi è, ci troviamo al 700 dopo Cristo. Ma anche allora il monte era considerato sacro. Che tale fosse, ce lo attesta la parola "Gelbison", parola araba, coniata dai Saraceni. Cosi essi battezzarono il monte quando, approdando sulle nostre spiagge per saccheggiarle, videro la scura linea del crinale del monte stagliarsi netta nell'azzurro del cielo.

Molti interpretarono questa parola: "Monte del Sole". Circa sei anni fa, nell'Ottobre del 1983 andai in pellegrinaggio in Terra Santa. L'autista del pullman che ci trasportò nelle varie località durante tutta la settimana del pellegrinaggio, era un arabo. Parlava molto bene l'italiano. Una mattina mi sedetti sul seggiolino accanto al suo posto di guida e gli dissi: "Senta, io sono parroco di un paese alle falde di un alto monte che si chiama Gelbison. Che vuol dire Gelbison?" Mi rispose immediatamente: "Monte dell'idolo". I Saraceni dunque sapevano che sulla vetta del monte c'era un santuario dedicato alla Madonna che per loro era "un idolo". Facciamo ora un altro passo indietro, un passo lungo di oltre 1500 anni, quando sullo stesso lido sbarcarono i Focei. Sono di origine greca. Ogni altura per loro era sede di una divinitá. Basta pensare all'Olimpo, la cima più alta della Tessaglia e di tutta la Grecia . Con i suoi 2917 metri di altezza era considerato addirittura sede di tutti gli dei.

Anche i Focei rimangono affascinati dal monte che s'innalza fino al cielo poco lungi dalla loro nuova città. Ne ammirano la rigogliosa vegetazione di varie specie di alberi di alto fusto, rimangono incantati dal mormorio dei mille e mille ruscelli che serpeggiano tra il verde del sottobosco. Tutta una splendida natura, frutto della divinità, anzi, per loro, Divinità essa stessa. Ed ecco sorgere in essi l'idea che quella vetta sia sacra, degna di essere la sede di qualche divinità, forse della dea Hera. Credete che stia vaneggiando? No, signori. Ne ho le prove. Possiedo alcune foto di reperti venuti alla luce nel Maggio 1960 quando sulla vetta del Gelbison si fecero degli scavi per piazzarvi i tralicci di sostegno ai ripetitori del telefono. Si tratta di una tanagra* e di un serpentello di bronzo, oltre al alcuni cocci.

Sono oggetti votivi per propiziarsi la feconditá. Da quanto sappiamo, le tanagre si fecero fino e non oltre il 200 avanti Cristo. Ciò vuol dire che almeno due secoli avanti Cristo, sulla vetta dell'attuale monte Gelbison ci doveva essere un tempio. Con il tempio nasce il pellegrinaggio. Si va al monte per pregare la Divinità. Anzi tutte le principali sette alture che dominano l'immenso emiciclo dal monte Stella al monte Catona, diventano sacre, dedicate ciascuna ad una delle tante divinitá femminili pagane. Con l'avvento del Cristianesimo diventano tanti santuari tutti dedicati alla Madonna, sia pure con titoli diversi: ed ecco la Madonna della Stella, della Civitella, del Sacro Monte, ecc., Madonna che il popolino nella sua ingenua pietà chiama "le sette sorelle".

I testi sono tratti da:

Vincenzo Cerino, sac. Carlo Zennaro

Breve Storia Popolare di Novi Velia Pro Loco Novi Velia, litografia Vigilante srl, 2001, pagg. 125 - 131. )

Fdp 10 - appr - centa a Novi Velia

La tradizione della Centa

La parola "cénta" fa rimerimento al dono che a nome della "compagnia" dei pellegrini viene portato al santuario da una ragazza nubile. Non è qui il caso di perdere tempo a descrivere la "cénta". E' una parola prettamente dialettale e più propriamente dal dialetto meridionale. Non sono per nulla d'accordo con quanti ritengono che "cénta" derivi dalla parola "cénto" e che stia ad indicare il dono di cento candele, come trovo scritto a pagina 486 del primo volume di "Storia delle Terre del Cilento Antico". Infatti nel dialetto meridionale la parola italiana "cénto" suona "ciénto" con dittongo e la "e" larga, mentre nella parola " cénta" manca il dittongo e la " e " é stretta. A mio modesto parere l'etimologia della parola "cénta" si trova in una doppia metafora.

Ho detto dinanzi che la "cénta" deve essere portata da una ragazza nubile il cui nome a Novi viene sorteggiato la vigilia del pellegrinaggio. E' tradizione che la ragazza trovi marito entro l'anno. Questa ragazza ha il diritto e il dovere di portare la "cénta" sulla testa al Pinizio e al termine delle processioni, quando si entra nella chiesa parrocchiale e quando se ne esce e, a maggior ragione, nell'entrare nel Santuario e nell'uscirne. Anche qui dobbiamo rifarci ai tempi antichi. Le ragazze greche, cosi come quelle romane, portavano il cinto, cioè una fascia attorno ai fíanchi, fascia che veniva sciolta dal marito nella notte nunziale. La donna che a nome di tutta la "compagnia" portava i doni al Santuario doveva portare il cinto, cioè doveva essere cinta, segno della sua verginità. Non per nulla anche ora di una donna in stato interessante si dice che è incinta, cioè: non cinta. Ecco quindi la prima metafora. La ragazza che porta il cinto è "cinta" che in dialetto diventa "cénta" con la "e" stretta. A sua volta anche il dono da lei portato, per metafora diventa "la cénta".

I testi sono tratti da:

Vincenzo Cerino, sac. Carlo Zennaro

Breve Storia Popolare di Novi Velia Pro Loco Novi Velia, litografia Vigilante srl, 2001, pagg. 125 - 131.

Italiano

Italiano  English

English  French

French  Spanish

Spanish  Arabic

Arabic