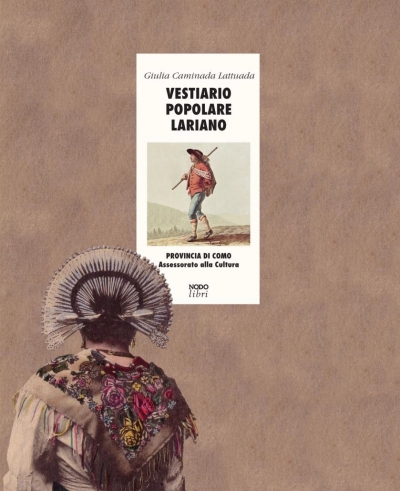

L’inchiesta Scopoli ci ridà per il Dipartimento del Lario soltanto l’abito da moncecca. In alcune tavole del Dipartimento dell’Olona (Milano) sono però presenti alcuni tratti che caratterizzano l’abbigliamento popolare della Brianza comasca. All’inchiesta Scopoli, il Dipartimento dell’Olona risponde con «Filza di sei acquerelli su carta cilestrina (170 x 242) del bleniese Domenico Aspari, “professore degli elementi di figura nella R.le Accademia” di Brera, noto per una suggestiva serie di incisioni sugli aspetti più caratteristici di Milano». Le sei tavole comprendono «Contadina di Fugino (Figino)[1]; Paesano dei contorni di Monza; Contadino della Brianza; Villana di Busto Piccolo; Il paesano di Ab(b)iategrasso; Una giovane contadina di Barlassina». Inutile dire che dall’osservazione dei figurini dell’Aspari, l’elemento che balza subito all’occhio è la sperada brianzola che adorna il capo della donna con le spadine che la compongono disposte a semicerchio intorno al capo, come dei raggi che la fanno assomigliare a una sorta di aureola. L’acquerello dell’Aspari è la prima testimonianza iconografica inerente la presenza della sperada come parte integrante dell’abbigliamento popolare tradizionale. Inoltre, è proprio questo particolare argento da testa l’elemento più caratterizzante l’abbigliamento popolare lariano, sia a livello iconografico sia nell’immaginario collettivo. Anzi, l’eccesso di notorietà ha costruito un’indeformabile stereotipo e a tale visione non è certo estranea la fortuna dell'iconografia legata al personaggio manzoniano di Lucia, fissata nella letteratura da Alessandro Manzoni, nell’ottavo capitolo de I Promessi sposi, con le seguenti parole:

I neri e giovanili capelli, spartiti sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvolgevan, dietro il capo, in cerchi moltiplici di trecce, trapassate da lunghi spilli d'argento, che si dividevano all’intorno, quasi a guisa de’ raggi d’un’aureola, come ancora usano le contadine nel Milanese. Intorno al collo aveva un vezzo di granati alternati con bottoni d'oro a filigrana: portava un bel busto di broccato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri: una corta gonnella di filaticcio di seta, a pieghe fitte e minute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch'esse, a ricami. Oltre a questo, ch'era l'ornamento particolare del giorno delle nozze, Lucia aveva quello quotidiano d'una modesta bellezza, rilevata allora e accresciuta dalle varie affezioni che le si dipingevan sul viso: una gioia temperata da un turbamento leggiero, quel placido accoramento che si mostra di quand’in quando sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare.

La sperada in testa a Lucia potrebbe corrispondere a un falso letterario - perché Manzoni ambienta I promessi sposi tra il 1628 e il 1630 e fa pettinare Lucia in tal modo – perchè gli studiosi del costume ritengano che tale scelta non sia conciliabile con la realtà del tempo, se si considera che spilloni da testa di quel tipo compaiono negli elenchi dotali delle fanciulle nobili dopo il 1640 e raggiungerebbero soltanto un secolo più tardi le giovani meno abbienti[2].

Nella descrizione del Manzoni possiamo però ben riconoscere la sperada o treccera, visibile con precisa ricostruzione in fotografie, in illustrazioni e nelle molte trasposizioni cinematografiche e televisive del Novecento, fino a quelle finalizzate alla promozione turistica. Anche se nel Manzoni si trattasse di una licenza letteraria, per onorare ed esaltare la timida bellezza lombarda di Lucia attraverso il più originale e nobile dei suoi ornamenti, nell’inconscio collettivo l’immagine di Lucia non può essere disgiunta dall’immagine della sperada, grazie anche all’illustrazione eseguita da Gonin per la seconda edizione del romanzo manzoniano. Secondo la tradizione popolare, la sperada accompagnava la vita della ragazza, scandendone i momenti più importanti, e dichiarando alla società in cui essa viveva quale fosse in quel preciso momento la sua condizione, sociale, civile e, qualche volta, rivelando anche molto sui rapporti familiari e sociali. La sperada è la più ricca e articolata acconciatura che si fondava sull’uso di «argenti da testa» e gli argenti da testa, primo fra tutti la sperada, trovavano ragion d'essere nel complesso del costume popolare, sia da un punto di vista funzionale, sia da un punto di vista della composizione ornamentale. Infatti, scrive F. P. Campione:

L'accessorio femminile, al contrario di quanto accade oggi, non aveva - per così dire - vita autonoma, non era oggetto-feticcio, per usare la definizione di Baudrillard e di Dorfles, ma faceva parte di un sistema di valori integrato che, per di più, era culturalmente condiviso. Il valore della figura femminile non era dato, ad esempio, dalla sola acconciatura, ma dal sistema di rapporti che questa configurava, sia da un punto di vista visivo, sia da un punto di vista ideologico e simbolico, nell'insieme del costume. L'armonia dell'insieme prevedeva, ad esempio, la camisa, i söpei (le scarpe fini) e lo scosàl (il grembiule ricamato), e la stessa sperada non sarebbe stata adeguatamente apprezzata senza i fazzoletti da cesa, che connotavano (e rendevano riconoscibile) la donna vista da dietro, nella forma di una raggiera (la sperada) aggettante un cerchio (la testa), poggiato sull'ipotenusa di un triangolo isoscele a punta in giù (il fazzoletto da spalla della festa)[3]

Ma quale sia l’origine di questo popolare oggetto di distinzione e quale fu il suo periodo di nascita è ancora oggetto di riflessione. Sembra documentato il suo utilizzo nel diciannovesimo secolo e il suo progressivo disuso, tanto che in città - già nell’ultimo decennio dell’Ottocento - finì per essere portata soltanto dalle balie e intorno ai primi decenni del Novecento finì di essere portata anche nelle valli attorno. Alcuni la farebbero derivare dal pettine flamenco e altri sostengono che le sue origini siano anteriori al Seicento spagnolo. C’è chi sostiene che ci sia un nesso devozionale tra gli spilloni argentati e le spade che trafiggono il cuore della Madonna Addolorata e altri che vogliono trovarne un altro con i Misteri del Rosario, anche se i Dolori della Vergine sono sette e i Misteri del Rosario sono quindici, mentre gli spilloni della sperada brianzola possono essere anche più numerosi. Spilloni per acconciare il capo si usavano già nei tempi antichi, tanto che sono stati ritrovati spilloni in osso risalenti all’età del Bronzo presso un laghetto morenico a Capriano (MB). Aghi crinali si ritrovano anche nella cultura mesopotamica, greca e romana anche se sembrano assenti nel Medioevo per ricomparire nel Rinascimento e ritornare in uso grazie alla moda grecizzante e poi a quella romantico-borghese[4]. Campione individua una forma ornamentale che ricordano la sperada in una stampa popolare del tipo delle «figure da capovolgere» realizzata a Bologna, verso la fine del Settecento e ritiene che:

un influsso diretto sull'affermarsi della moda degli spilloni da testa nell'Europa barocca potrebbe derivare dalla radicata presenza iconografica dell'“aureola a raggi” che definisce, a quell’epoca, quasi per antonomasia, il volto della Beata Vergine e delle sante nell'immaginario popolare, iconografia a sua volta formalizzata sulla base di altri antecedenti di area mediterranea[5].

La sperada potrebbe essere l'affermazione locale di una forma di ornamento da testa che conosce una sua diffusione in diverse parti d'Europa a partire dal XVII secolo, quando la Lombardia era sotto la dominazione spagnola. Vi sono pertanto, elementi che supporterebbero una probabile influenza iberica nel modo di acconciare i capelli con la sperada in quanto, durante il periodo della dominazione spagnola si è diffusa tra le classi colte del milanese una moda che riproponeva la donna sotto un’immagine santificata. L’ornamentazione del capo ed il colletto che incorniciavano il volto, quasi come un’aurola, rendevano la testa il centro di tutta la persona, quasi ad isolarla dal resto del corpo[6]. L’acconciatura chiamata coazzone permette altri due collegamenti. Primo, fra le raffigurazioni della Madonna prima della nascita di Gesù, la più importante è quella della Madonna del parto, presente nell’arte del XIII sec. ma affermatasi solo successivamente. In una variante lombarda abbiamo la Madonna del coazzone, così detta dai capelli annodati a treccia che le scende dietro le spalle, raffigurata in piedi con un semplice abito decorato a spighe di grano, simbolo di fecondità. Un esempio di questo tipo di raffigurazione lo troviamo in un’opera giovanile di Cristoforo Solario (prima collocata nel Duomo di Milano, oggi nel Museo del Castello Sforzesco), che deriverebbe da un prototipo argenteo, perduto, eseguito verso il 1465 da un artista tedesco. A questo tipo iconografico si ascrivono anche le statue reliquiario della Madonna, ricordate negli inventari medievali e distrutte in gran numero dopo la Controriforma: in bronzo o rame smaltato (smalti limosini), in avorio o legno, queste Madonne recavano nel grembo aperto il Cristo crocifisso o la Trinità.

Secondo collegamento, la sperada sembrerebbe approdata in area padana grazie a legami dinastici e sfoggiata verso la fine del Quattrocento da Isabella d’Aragona, moglie di Gian Galeazzo Sforza. Era caratterizzata da una grossa treccia intrecciata a nastri, veli e gioielli, pendente sulla schiena sorretta sul capo da una piccola cuffia trattenuta da un nastro chiamato “lancia”, che attraversava la fronte. Il termine coazz verrà poi utilizzato per indicare la pettinatura a raggiera che stiamo considerando[7]. Un altro elemento che depositerebbe a favore del collegamento fra la sperada e la cultura iberica è individuabile nella rassomiglianza fra la sperada e il resplendor, una sorta di aureola a raggi utilizzata in Spagna, in Portogallo e in alcuni paesi dell’America Latina per ornare il capo di Madonne e Santi. La questione viene così riportata in un ambito antropologico e storico-culturale. Che gli argenti da testa fossero diffusi in tutta l'Italia del Nord, già nel Cinquecento, è cosa nota e ve ne sono esempi numerosi nelle incisioni e nei dipinti che raffigurano i costumi delle dame veneziane, padovane e bolognesi ed è, inoltre, quasi «naturale» (nel senso dell'ergonomia) che gli argenti fossero disposti sulle trecce «a pettine» e/o «a ruota».

L'apparizione ottocentesca della sperada è però principalmente il risultato di un fenomeno molto più vasto di carattere, innanzi tutto, socio-economico, dato dall’accrescimento delle risorse economiche dell’età teresiana, dall’evoluzione del ruolo della donna nella società rurale lombarda della fine del Settecento e dall’apparizione di una più corposa interazione ideologica fra i bisogni/desideri di una crescente borghesia, anche locale, e della maggioranza silenziosa degli abitanti delle campagne. Il resto lo si deve ai venti rivoluzionari che dalla Francia rinnovano profondamente le aspettative ideologiche e culturali della gente, nel primo ventennio dell’Ottocento.

Il modello iconografico di riferimento potrebbe essere quindi rintracciato nei resplendores di area iberica e, più indietro ancora, nelle aureole raggiate della tradizione tardo-medievale. Esso, per così dire, «cova» nelle chiese e nelle pieghe dell’immaginario collettivo, manifestandosi episodicamente nell’oreficeria aulica e popolare e trovando, finalmente, compiuto modo di esprimersi (tecnicamente si parla di «emersione di un complesso culturale latente»), allorché se ne danno le condizioni socio-economiche. Del resto gli argenti da testa sono diffusi e usati nell’abbigliameno femminile. L'uso di affrancare le trecce avvoltolate alla nuca per mezzo di spilloni di diverso genere era abbastanza diffuso in Lombardia e anche la moda urbana a cavallo fra Ottocento e Novecento prevedeva l’uso di spilloni per fissare i capelli raccolti, un dato costante della civiltà dell’Europa occidentale considerato che i capelli sciolti rappresentavano un segno di lutto o di sconveniente richiamo erotico[8].

Il cuore della questione risiede invece in quando e come essi diventino ornamento composito. In questo senso è utile ipotizzare un miglioramento economico nella società, che permetterebbe una sorta di parabola che vede il passaggio dagli argenti da testa alla sperada, al suo decadere. E allo stesso modo, la scomparsa della tradizione della sperada - prima del suo attuale (e singolare) revival leghista - sarà data, nel Ventennio fascista, dalla manifestazione e dall’affermazione di nuovi stili di vita che renderanno obsolete le vecchie ideologie a lungo covate[9].

L'area di diffusione della speradacomprende la parte meridionale del Canton Ticino e le attuali province di Galliate, Novara e Vercelli in Piemonte, la provincia di Belluno in Veneto, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi e Bergamo in Lombardia, con una massima concentrazione nella zona della Brianza e del Lago di Como[10]. Tipica soprattutto della Brianza comasca e del Lecchese, si estende anche alle zone della riviera di Bellagio e di Lezzeno e anche, al di là del lago, nel tratto che da Argegno sale fino a Menaggio e sulla Riviera delle Tre Pievi. Un esemplare antico si può ammirare al Civico Museo Manzoniano al Caleotto a Lecco; un altro presso la Biblioteca comunale di Erba; un altro presso il Museo Etnografico di Monza e Brianza o al Museo Civico Carlo Verri di Biassono. A. Molinari, presidente del Gruppo Folclorico I Bej di Erba, mi riferisce che la raggiera è stata donata al Museo dai fratelli Luigi e Carolina Beccalli, portata da Carolina una delle prime Lucie del gruppo folclorico. È in argento, composta da trentotto pezzi: trentacinque spadine, due spilloni a spadina con testa grande e traforata ed uno spillone. Si dice risalga ai primi decenni del Novecento.

Generalmente si riconosce che l’ornamento, diffuso nella fascia pedemontana lombarda e nel lecchese, entra in uso nella seconda metà del Seicento, tanto che tra le cose donate alla Madonna del Rosario della Collegiata di Lecco nel 1684 si trova per la prima volta qualcosa che richiama alla sperada di Lucia. Nella "Notta della Biancheria che si trova presente nella Chiesa Collegiata di Santo Nicolao di Lecco. 1684 Adì 23 Maggio" dopo una serie di tovaglie, fazzoletti di pizzo, "scosali", collari compare scritto:

Due spontoni in forma d'armandole d'argento. Una spadinetta d'Argento. Un spontone d'Argento picciolo. Una ligura, o sii Vello d'Argento grande. Para sei occhi d'argento. Due Voti piccioli d'Argento, due Voti mezzani d'Argento, una Nilza d'Argento; Un Galone, et un Cuore d'Argento, due Anelli, et Crocetta d'Argento.

Ad oggi, le più antiche attestazioni di parti che compongono la sperada sono contenute in elenchi seicenteschi, non da ultimo l’elenco della Collegiata di Lecco che abbiamo indicato, datato 1684. Lo studioso A. Borghi ritiene che gli oggetti dell’elenco siano stati donati alla statua della Madonna del Rosario. Dall’elenco ricaviamo alcuni nomi che faranno parte della nomenclatura dei pezzi che comporrano poi la sperada, anche se anche se per l’esiguo numero dei pezzi citati si potrebbe ipotizzare si tratti ancora di semplici argenti da testa.

A Lecco, i termini che la designano sono sperunàda (il termine sperada è una contrazione di sperunàda osperonàda) e cuazz, quest'ultimo è un sostantivo maschile plurale. I cuazz è termine che si ricollega al dialetto lombardo cuàzz o coàzz, da coàzza ‘chioma intrecciata’.

Cesare Cantù, a riprova della milanesità della voce coàzz, nella Grande Illustrazione del Lombardo Veneto, parlando dei costumi brianzoli, scrive che gli antichi statuti milanesi vogliono che la meretrice «ne portet nec portare possit coatias pemndentes». I coàzz, come conferma Francesco Cherubini nel Vocabolario milanese-italiano, erano due trecce che le donne milanesi e brianzole arrotolavano sulla nuca formando il michèn, una specie di chignon dalla vaga forma di piccola pagnotta. Abbiamo poi altre varianti locali a indicare la raggiera, quali: speràda, speronàda, spadinéra, gir, giròon, coo d'argént, spazzaurécc, raggia.

Da rilevare anche che il Cherubini, nel quarto volume dell’edizione del 1843 del suo Vocabolario, distingue anche fra la sperada (s.v. «speronada») vera e propria «numerosissima di spilli etc.» e il coo d’argent «poco numeroso di siffatte galanterie». Si tratta di un’indicazione di rilievo di un fenomeno di mutamento e precisazione funzionale in atto a quel tempo. Interessante anche notare che la voce è assente dall’edizione del 1814 dello stesso Vocabolario.

Questo modo di ornarsi il capo stupiva gli stranieri che, nel secolo scorso, viaggiavano in Europa, facendo tappa obbligata sul Lago di Como. Da Bellagio, Franz Listz scriveva ad un suo amico parigino nel 1837:

La pettinatura universalmente adottata dalle donne della classe operaia è quanto mai pittoresca: i loro capelli sono uniti in trecce dietro il capo e fissati con lunghi spilloni d’argento a ventaglio. Questi spilloni costano talvolta fino a 50 o 60 franchi, e rappresentano il risparmio di parecchi anni. Ma la loro civetteria consiglierebbe una vergogna il rinunciare a questo ornamento che del resto si adatta a meraviglia al loro volto e alla loro bruna capigliatura.

Le testimonianze figurative dimostrano che la sperada era oggetto di uso corrente nella società contadina. Sono numerose le raffigurazioni dell’Ottocento che la accompagnano a figure di donne impegnate in attività quotidiane, come la mungitura, il lavoro in filanda, il baliatico. Per le balie brianzole, che si recavano a Milano a prestare servizio in case signorili, rimase una sorta di segno di riconoscimento anche dopo gli anni venti del Novecento, quando le altre categorie ne avevano smesso l’uso. Le balie e le domestiche in costume brianzolo continuarono a portarla, così come le donne che si recavano a Milano a vendere prodotti della terra, e divenne un loro elemento identificativo. Lo stesso C. E. Gadda nel suo romanzo L’Adalgisa fa chiaro riferimento a quest’usanza delle domestiche[11]. Le balie la indossavano o perché la sperada era un elemento del loro abito quotidiano o perché le famiglie ostentavano in tal modo ricchezza e prestigio. Luigi Sara, appassionato collezionista di sperade, possiede un’apprezzabile collezione che prosegue quella del padre Giuseppe che, nato a Robbiate (Lecco) nel 1908, verso la metà degli anni venti del Novecento, ereditò da parenti di Imbersago dei costumi originali della Brianza dei secoli XVIII-XIX, completi di sperade e spadine lavorate. L. Sara, volendo approfondire la conoscenza dell’ornamento, imparò l’arte dell’acconciatura dalle ultime pettinatrici (per la più parte scomparse prima dell’ultima guerra), divenendo così un creatore di sperade e l’ultimo custode dell’arte difficile della «treccera». Sara ricorda che, in alcuni casi, anche se le balie disponevano di una loro personale sperada, erano costrette ad indossarne una a loro data in prestito dai signori presso cui prestavano servizio, restituita poi alla fine del baliatico in previsione di una futura gravidanza e dell’ingaggio di un’altra balia. Sara ricorda che le ultime balie ricevevano in dono una parure composta da collana, orecchini e spillone con capocchia sferica, d’oro.

Per le dame della borghesia e della nobiltà la sperada era considerata un vezzo, un elemento decorativo di sapore folkloristico, o, in qualche caso, forse, anche un messaggio politico, come probabilmente fu per Carlotta d’Asburgo, moglie di Massimiliano, Viceré del Messico e cognata dell’imperatore Francesco Giuseppe, la quale, forse per accattivare agli odiati Asburgo almeno una parte del popolo lombardo, si fece ritrarre con una sperada in testa, in una tela conservata ed esposta nel Castello triestino di Miramare.

In Lombardia, anche a Premana e a Parre si ritrovano elementi a raggiera. A Premana, in Val Varrone, le donne, nei giorni di festa, avvolgevano le trecce in gale ‘nastri colorati’ per poi raccoglierle sulla nuca e fermarle con gücc da cunscià ‘aghi da conciare’, spilloni scanalati di ottone limato a mano, saldati a caratteristiche capocchie a torretta formate da vari elementi sferici sovrapposti. La raggiera rappresenta un forte elemento di identità locale e forse culturale e, negli ultimi anni, ha vissuto una sorta di revival, divenendo un oggetto risemantizzato per interessanti aspetti culturali che hanno a che fare con meccanismi di comunicazione e con la generale tensione alla riappropriazione delle tradizioni locali. Si tratta, infatti, di un oggetto dalla forma facilmente riconoscibile che viene immediatamente associato all'idea della bellezza e di passato, che viene così idealizzato. La raggiera si configura oggi come un oggetto popolare al quale legare emozionalmente e politicamente un'idea alta dell’identità popolare, capace di favorire fenomeni di riconoscimento e di aggregazione. Basti come esempio l’incoronazione di Miss Padania, la reginetta del concorso di bellezza della Lega Nord, che prevede un ornamento da testa che riproduce, in modo semplificato, le fattezze della sperada. Ulteriori riscontri li troviamo anche nell'ampio numero di restyling di quest’oggetto che incontriamo sia nelle collezioni di ornamenti prêt-à-porter, sia nelle creazioni economicamente più impegnative della gioielleria d'arte. Assai indicativo è, inoltre, l'uso ormai abbastanza frequente del disegno della sperada come marchio d'imprese commerciali e di prodotti che hanno a che vedere con i caratteri di «tipicità locale» e come marchio d'istituzioni culturali, come nel caso del Museo Etnologico Monza e Brianza (MEMB) di Monza.

Nomencaltura di un popolare oggetto di distinzione

Nella ricostruzione che ne fa il collezionista Luigi Sara, la sperada aveva un ruolo importante nell’ambito degli scambi dotali familiari, sia per la famiglia di origine della sposa sia per la famiglia acquisita con il matrimonio. Ogni bambina, nel momento in cui smetteva di essere bambina, aveva il diritto di non portare più le trecce lunghe per incorniciare il viso: la tradizione afferma che la prima figlia femmina riceveva in dono dalla madre uno spillone della sua raggiera, a partire dai sette anni, su cui puntare le lunghe trecce[12], aggiungendovi, se le condizioni economiche della famiglia lo permettevano una spadina all’anno. Sara mi riferisce anche di aver sentito da suoi informatori che i genitori regalavano la sperada alla figlia al momento della Comunione. Questa raggiera, di piccole dimensioni, era di solito tramandata di madre in figlia. La fanciulla avrebbe tenuto quest’ornamento fino a poco tempo prima del matrimonio, quando il promesso sposo avrebbe donato alla futura sposa la sperada da adulta e da promessa sposa. Nel momento in cui essa si fidanzava, il promesso sposo le donava, quale pegno d’amore, un numero di spadìtt ‘spadini’ o cugialìtt ‘cucchiaini’ pari all’età della ragazza. Dopo il matrimonio, lo sposo aggiungeva le spadine, una all’anno, donate nei compleanni o in altre occasioni, mai in numero superiore agli anni della ragazza e fino ad un numero massimo quarantacinque-quarantasette spadine (sempre in numero dispari). Dal giorno del matrimonio la donna, per mettere in risalto la sua nuova condizione, portava all’interno del semicerchio di spadini, uno spadino più elaborato e in ogni modo di foggia diversa. Per completare la sperada oltre allo spuntone e alle spadine, venivano aggiunte da due a sei spadine con bellissimi disegni, traforate e cesellate, ottenute colando argento fuso nelle forme impresse negli ossi di seppia resistenti al calore, per un peso complessivo di circa 600 grammi d’argento. In ogni modo, si dice che anche le donne meno abbienti rinunciavano a oggetti di prima necessità nel corredo, ma non alla sperada. La raggiera veniva acquistata dall’orefice, di solito nelle città di Milano, Lecco, Monza, Como e alcune nel Canton Ticino e dal marchio o dal codice impresso sulle spadine e sullo spuntone, si può risalire all’orefice o all’artigiano che le ha costruite. In alcune zone della bassa Brianza, la sperada veniva data in dote con il numero esatto di spadine dell’età della ragazza e poi integrata dal marito.

La sperada ideale è tecnicamente composta da questi elementi di base: lo spillone o spontone, le spadine o spadinn, i cucchiaini o cugiarìtt, füsellin o spazzaorecc, i cucchiai o cugiar. Lo spuntone, detto spuntòn o güccion, è uno spillone di metallo, lunga una ventina di centimetri, a ciascuna delle cui estremità si avvitano due pomoli di forma sferica (in Brianza) o ellissoidale (negli altri territori), uno dei quali mobile per consentirne l’inserimento nei capelli. Lo spillone veniva infilato orizzontalmente alla base delle trecce annodate e raccolte a crocchia sulla nuca. Solitamente era regalato alle fanciulle dai genitori, ad indicare che erano, ormai, in età da marito. Nel Novecento si diffusero anche spilloni con la capocchia di madreperla.

Le spadine o spadinn, della lunghezza di 17-19 cm, erano accoppiate: si trattava di spilloni chiamati così per la loro forma, fusi a forma di piccola spada a stelo piatto, con elsa piatta lavorata a traforo. Le spadine sono lavorate a diversa foggia e fissate, verticalmente o diagonalmente, fra le trecce a formare una raggiera. Venivano generalmente donate dal fidanzato alla ragazza di cui sancivano la condizione di promessa sposa. In molti casi, tale dono avveniva nel corso di un'occasione festiva cui prendevano parte le famiglie dei due giovani. Una tradizione registrata nella Bassa Brianza vuole che il numero delle spadine non eccedesse quello degli anni della ragazza che l'indossava.

I cucchiaini o spadinette, detti anche cugiarìtt, füsellin o spazzaorecc, sono sottili spilloni della lunghezza di 15-19 cm, realizzate a mano, con estremità caratterizzata dalla presenza di una piccola sezione sferica, quasi una sorta di paletta concava che poteva ricordare le fattezze di un cucchiaino e, talvolta, servire per la pulizia delle orecchie. Infatti, in dialetto venivano chiamate anche spazzaorecc. Anch’esse erano disposte fra le trecce a raggiera, con la concavità in avanti in modo da produrre effetti luminosi. In genere, si trattava del dono che il novello marito faceva alla sposa nel giorno del matrimonio e che poteva, in seguito, rinnovare nelle occasioni o nelle ricorrenze che rinsaldavano l'alleanza matrimoniale, come nel caso della nascita dei figli. Normalmente, nelle acconciature più elaborate, il numero complessivo di spadine e cucchiaini non arrivava a cinquanta. Il termine cucchiai o cugiar indicava, invece, qualsiasi elemento terminale più vistoso di cucchiaini o spadine, solitamente erano spilloni con testa piatta e allargata, lavorata a ricami e trafori. Dal giorno del matrimonio poteva essere inserita in mezzo alla raggiera una spadina più lavorata o di foggia diversa, così da mettere in risalto la nuova condizione sociale[13].

Gli elementi che componevano la raggieraerano stilisticamente uniformi e venivano disposti secondo un ordine generalmente prestabilito. Erano realizzati in materiali diversi e con diversi livelli di lavorazione, a seconda della condizione economica di chi li portava. In alcuni casi, spilloni, spadine e cucchiaini erano completati dal cerchio o serc, anello o supporto circolari o semicircolari rivestito di velluto e da nastri colorati, con la funzione di guida per le infilare le spadine e le spadinette. Talvolta nell’acconciatura rientravano anche fiocchi, cordelle e veli, che potevano arrivare anche all'altezza della vita, come si può vedere nell'abito della giovane contadina di Barlassina ritratta in uno dei celebri disegni del Censimento degli Usi e dei Costumi del Regno Italico, del 1811. Alla fine dell'Ottocento, per motivi di maggiore comodità e per ovviare all'onere economico di rivolgersi a una pettinatrice, si affermò l'uso di servirsi di una struttura posticcia che veniva fissata a una michètta ‘panino’, crocchia fatta all'altezza della nuca. Tale struttura era composta da un cerchietto di metallo leggero o di legno attorno al quale era avvolta una trecciolina di capelli finti. In questo caso, potevano anche essere accostati orizzontalmente due cerchietti, ottenendo così il supporto per una doppia fila di spadini.

Il discorso sugli stili delle sperade, che non è mai stato preso scientificamente in considerazione, a una prima analisi, sembra denotare la presenza di una serie di modelli di bottega diffusi col tempo in determinate aree, grazie alla qualità e al prestigio riconosciuto all'opera di orefici o di artigiani di particolare valore. Alcuni particolari della sperada come - ad esempio - la capocchia dello spillone o alcuni trafori, divennero poi stereotipi di specifiche aree geografiche o finirono per connotare significati peculiari relativi all'età, e alla condizione sociale di chi le indossava. Nelle sperade potevano esserci piccole differenze come un numero diverso di spilloni, il posizionamento sulla testa e la forma dello spuntone in base alle località di provenienza. La forma della raggiera, che all’origine prevedeva per le spadine la sola tipologia «a cucchiaio», si è ma mano differenziata: nel centro Brianza, nella Lombardia a est e nord-est fino all’Adda, le spadine mantengono tale forma, con spuntone a olivella; a ovest e nord-ovest, e compreso il triangolo Como-Bellagio-Erba, le spadine sono spesso traforate e realizzate in microfusione, con spuntone a «palla». Anche nel Novarese è attestato un ornamento per il capo simile alla raggiera brianzola. Sara ricorda che ancora nell’immediato secondo dopoguerra era possibile incontrare anziane donne brianzole con la nuca calva, per aver portato per lungo tempo la speràda.

Il metallo prevalentemente usato per la costruzione della raggiera era argento al 1000, oppure ottone argentato o rame o altri metalli meno nobili; soltanto alcune famiglie di nobili usavano farsi costruire dall’orefice la sperada d’oro. Molte raggiere, data la preziosità dei materiali, erano state consegnate durante la guerra come «oro per la patria»: in alcune fotografie di feste popolari del dopoguerra sono visibili donne che, in luogo della speràda, indossano una raggiera di legno compensato con il disegno traforato della speràda. Era considerato del tutto inusuale che una ragazza non portasse la sperada, nonostante la sua applicazione richiedesse un'acconciatura lunga ed elaborata, che poteva essere realizzata solo grazie a un aiuto esterno, e nonostante indossarla comportasse il sacrificio di dormire di notte con la crocchia ben avvolta in un fazzoletto e la testa in una posizione vincolata che ne inibiva il libero movimento. La speràda era un ornamento di uso comune che veniva adoperata anche dalle donne affaccendate nelle attività domestiche o di lavoro esterno. Naturalmente, le acconciature erano di preferenza realizzate per i giorni di festa, rinnovate e aggiustate nei giorni seguenti. Il possesso di una sperada d'argento finemente lavorata costituiva un'aspettativa di prim'ordine per ogni donna. Nella gran parte dei casi, per le contadine, la speràda, insieme alla fede d'argento e agli orecchini per i giorni festivi, costituiva l'unica ricchezza personale.

Questa ricostruzione è stata fatta dal Sara attraverso informatori orali e dati provenienti da alcuni elenchi dotali della prima metà dell’Ottocento evidenziano, infatti, la presenza di elementi che compongono la speràda come dote del padre, ma mai della sperada per intero. Probabilmente gli spuntoni e le spadine elencate si riferiscono a quelle parti della raggiera ricevute dalla madre e destinate alla prima figlia femmina nata dal matrimonio[14].

Luigi Sara ci descrive la sequenza delle operazioni con cui realizza abilmente la non facile acconciatura, fortemente simmetrica, in quanto richiedeva quarantacinque minuti di tempo e la collaborazione di due persone. Gli attrezzi fondamentali per realizzarla sono il pettine o il pettinino sottile, la spazzola per capelli, l’ago e il filo. Sono poi necessari la lana dello stesso colore dei capelli; la fettuccia, o bindél o spighetta de cutùn, in due pezzi di circa 25 cm, sempre dello stesso colore della lana; il lardo, per lucidare i capelli e fissarli; il sapone, per tenere in piega i capelli ricci. Le operazioni per la realizzazione della pettinatura, che equivale alla preparazione dell’acconciatura «a treccera» per posizionare sul capo la speràda, sono sette, secondo la seguente ricostruzione. Prima di tutto i capelli vengono divisi in due o quattro aree, con scrinatura centrale. Le ciocche laterali venivano tirate indietro e unite con quelle occipitali, sulla nuca con la fettuccia, in modo da formare una coda di cacallo sulla parte inferiore del capo. La coda veniva divisa in due masse di capelli che venivano strettamente intrecciati. Durante l’intrecciatura dei capelli si aggiungeva della lana, intrecciandola ai capelli, per evitare lo scivolamento delle spadine. Si formavano così, sulla nuca, due trecce disposte in modo da formare due cerchi di disuguale diametro, posti l’uno all’interno dell’altro. Si procedeva avvolgendo lo spuntone con le trecce, a formare un cerchio dietro la nuca. I giri di treccia dovevano passare al di sopra e al di sotto dello spillone a doppia capocchia. Si passava successivamente a inserire gli spilloni uno accanto all’altro, cosicchè gli ultimi risultavano orizzontali. Le trecce vengono fermate con tre spadine, due sui lati e una al centro, continuando con l’inserimento di spadine, fino al completamento della sperada. Il primo spillone ad essere inserito era quello mediano, piantato verticalmente traforando prima l’uno, poi l’altro dei cerchi di capelli, spingendosi fino alla radice. Alla fine, a copertura parziale della parte posteriore dello spuntone, vengono infilate le spadine traforate. La radice della coda predisposta nella fase iniziale dell’operazione di montatura della sperada sopportava la maggior parte del peso dell’ornamento ed era fondamentale per il mantenimento della sua stabilità, mentre i due cerchi di trecce fungevano da supporto minore.

Dalla fine dell’Ottocento, la sperada iniziò a non venire più intrecciata ai capelli della donna, ma montata su cerchietti di legno o metallici, avvolti con spighetta de cutun negher ‘fettuccia di cotone nero’ sui quali potevano essere cuciti i capelli tagliati a formare una finta treccia. Le spadine non erano infilate così nei capelli, ma nel cerchietto di legno che veniva poi legato ai capelli della nuca realizzando una sorta di chignon, detto michètta ‘panino’. I cerchietti avevano il vantaggio di poter essere tolti e indossati agevolmente. Va infatti considerato che per la raggiera classica, la pettinatura quotidiana era impensabile e che l’acconciatura era realizzata da pettinatrici estremamente abili, e perciò ricercatissime. Così, coricandosi, la donna toglieva abitualmente solo lo spuntone, svitandone l’oliva; la raggiera poteva poi essere avvolta in un fazzoletto, per evitare l’impigliarsi delle spadine nelle lenzuola o nel cuscino.

La speràda nella ricostruzione della banda di cann

Oggi la raggiera è l’elemento caratterizzante alcuni gruppi folclorici e I Bej di Erba sono uno di questi. Da sempre I Bej conservano i valori culturali della terra di Brianza con la loro costante opera di ricerca e di riproposta del vasto patrimonio culturale del territorio, delle musiche tradizionali, dei balli caratteristici, delle bosinate e delle canzoni popolari lombardo-brianzole. In questa terra dove le abitudini della Brianza contadina sono state stravolte e rapidamente trasformate da una fiorente zona commerciale, dove l’industria e l’artigianato hanno saputo trovare forme di convivenza assai vantaggiose, nel 1927 un gruppo di amici decise di fondare una banda musicale tradizionale di ottoni. Gli strumenti di ottone erano però troppo costosi e decisero di scegliere il caratteristico flauto di Pan, tipico strumento musicale agreste ed economico, essendo costruito con canne palustri, legate tra di loro con uno spago incerato. I cinque amici si dedicarono così alla formazione di una banda di cann ‘banda delle canne’ adottando quello strumento che i vecchi contadini brianzoli costruivano personalmente: il flauto di Pan, in dialetto firlinfeu. Il nome Bej nasce da un appellativo con il quale erano conosciuti gli abitanti di Erba Alta e tutti i suonatori si autotassarono per potersi presentare in pubblico con un costume adatto al nome scelto. Erba però non aveva un proprio particolare costume al quale ispirarsi e, ricordando i frequenti soggiorni a Erba di Alessandro Manzoni, decisero di ispirarsi a Renzo e Lucia, i protagonisti del suo celebre romanzo. Per la confezione dei costumi - «onde evitare errori di lesa tradizione (...) perché dalla sua sartoria teatrale di Milano, offrisse un campione di linea sicura, proprio arieggiante i costumi brianzoli del secolo XVII» - i cinque soci fondatori si rivolsero alla Sartoria Teatrale di Caramba, il costumista del Teatro della Scala di Milano, da dove uscì il costume brianzolo, di manzoniana memoria. Il retrobottega di Giulio Beretta, primo presidente del gruppo, divenne il punto di ritrovo per tutti i suoi componenti e la prima uscita ufficiale de I Bej fu in occasione del Carnevale di Varese del 1928, dove il corpo musicale era composto da soli uomini. Subito però il gruppo fu arricchito con la presenza delle Lucie e lo scrittore Carlo Linati fu, inconsapevolmente, il primo scrittore a lasciare nota del Gruppo Erbese. Infatti, scriveva:

... Ma per tornare al costume, voglio dirvi che ad Erba di Brianza un signore, di cui non conosco il nome, s'è voluto pagare il gusto di vestire in costume paesano del Seicento tutta una comitiva di giovani e di fanciulle brianzole: ed ha fatto. Cosa assai buona. Quasi tutte le domeniche d'estate si vede andare attorno pei nostri paesi questa insolita comitiva che forma un anacronismo saporito con le nostre strade percorse da tanta violenza di traffico a motore. Le donne, come Lucia Mondella, portano la raggiera d'argento intorno al capo, fazzoletti colorati, sottane larghe egli uomini sono tutti in verde, casacca con bottoni d'oro, pantaloni corti al ginocchio, calze di filo bianco e cappello a larga tesa, con la penna di fagiano puntata nella rialzatura: proprio come altrettanti Renzi Tramaglino. Di più essi allietano i ritrovi col suono di certi strumenti singolari che da noi chiamano "firlinfeu" ma che in realtà non sono che una riproduzione, più o meno aggiornata coi tempi, dell'antica cennamella del dio Pan: una file di canne graduate in scale edi cui si fa scorrere la cima sulle labbra, soffiandovi dentro e traendone un suono piuttosto silvestre e patetico. A dire la verità è alquanto buffo udire un'intera fanfara di questi strumenti che servirono ai villosi fauni per trarre fuori dai loro recessi le belle ninfe restie, e suonati per giunta da contadini vestiti nel costume di tre secoli fa. Questi girovaghi buontemponi sono accolti con la più viva cordialità dovunque vadano e chiamati a feste e a banchetti, dove con le loro baje e coi loro zufoli cooperano a mantenere viva l'allegria e alta la tradizione del buonumore lombardo...

Nel racconto che I Bej di Erba portano in giro per il mondo, il coàzz rappresenta, nelle varie età della donna, una fase di passaggio intermedio, dall’infanzia all’adolescenza, una specie di piccola conquista, di riconoscimento ufficiale dell’avvenuta crescita: infatti, le madri concedevano alle figlie de fa i coàzz ‘di fare le trecce’, solo dopo che queste avevano ricevuto la prima comunione eucaristica, quindi verso i nove o dieci anni. Quando arrivavano in età di marito, le ragazze potevano ornare i loro coàzz con due soli spilloni d’argento, gli spuntòn; ciò equivaleva ad un’altra promozione: la ragazza era finalmente entrata a far parte del mondo degli adulti e i due spuntòn d’argento, infilzati nella crocchia, segnalavano la disponibilità delle fanciulle agli uomini desiderosi di contrarre matrimonio. Le ragazze un po’ più vanitose delle altre, o che avevano una migliore condizione economica, se non riuscivano a resistere alla tentazione di infilarsi tra i capelli qualche spillone in più, potevano ricorrere a un ripiego, adottando una raggiera composta da pochi e modesti spilloni, che veniva appena tollerata come ornamento delle nubili ed era chiamata coo d’argent ‘testa d’argento’. Al momento del loro matrimonio le donne ricevevano, finalmente, in dono dal marito la speronada d’argent ‘la trecciera d’argento’.

Lo sposo, da solo o accompagnato dai genitori, rarissime volte dalla futura moglie, si recava dal più vicino orefice ad acquistare l’argento col quale zujà la sposa; quando veniva acquistato, unito a quel che di prezioso la sposa già possedeva o riceveva ulteriormente in dono, costituiva il suo zujatich o zujatech. Zujà la sposa significa ‘ingioiellare la sposa’, dal vecchio vocabolo zòj che significa ‘gioia’ nel senso di ‘gioiello’[15].

Più cresceva il numero degli spilloni, più era ragione di vanto per il marito che, mettendo sulla testa della propria donna tutto l’argento che poteva, affermava orgogliosamente il suo status. Le mogli di certi ricchi contadini, i cosiddetti paisan sciuri ‘contadini ricchi’ potevano, infatti, ornarsi anche con un doppio giro di spilloni, arrivando a possederne fino a cinquanta o sessanta. La speràda, era un ornamento composito, con funzioni di oggetto di distinzione e importanti legami con i meccanismi di trasmissione della dote e i riti di passaggio relativi alla condizione femminile, tanto che alcuni cambiamenti nell’abito e nella raggiera avvenivano nell’età puberale (fecondità) e soprattutto nel periodo del fidanzamento e del matrimonio.

Molte donne ambivano tenersi questa acconciatura sino alla vecchiaia e allora la raggiera, come una corona, diventava simbolo di potere nella famiglia patriarcale: la vecchia di casa, la res’giura o res’giora ‘suocera e madre’ dominava incontrastata una gerarchia di nuore e figlie zitelle che a lei dovevano obbedienza e rispetto, così come i maschi dovevano rispettare la sudditanza nei confronti del vecchio padre, ul res’giu o res’gior. La vecchia res’giura più agguerrita e tenace, smetteva di portare la raggiera solo in caso di vedovanza. La sperunàda restò in uso fino a tutta la fine dell’Ottocento e, in alcuni paesi, anche fino allo scoppiare della prima guerra mondiale. Quando ormai più nessuna donna voleva portare l’antiquata sperunàda, questa finì col diventare un segno di riconoscimento lavorativo: le famose balie brianzole la portavano rigorosamente, per farsi immeditamente riconoscere e individuare da chi cercava una nutrice per il proprio figlio. Il rito della “montatura” della sperunàda era complicato e necessitava di aiuto: solitamente erano le vecchie di casa ad ornare le giovani, che da sole non avrebbero potuto, o delle pettinatrici a pagamento. Una volta che si erano fatte acconciare i capelli con i coàzz riuniti nella michetta, le donne la circondavano strettamente con il serc ‘cerchio’ o cercètt ‘cerchietto’un filo di ferro avvolto nel panno, che aveva lo scopo di meglio trattenere gli spilloni quando, trapassandolo, si sarebbero conficcati nei capelli. L’insieme della raggiera era dato da vari e differenti spilloni d’argento, che mutavano nome e ordine man mano che venivano infilzati sui coàzz: spadìnn, spadinett o spazzaorècc, güggion o spunton.

Gli spadinn erano spilloni a forma di spada con elsa piatta e variamente lavorata e, secondo le disponibilità economiche dello sposo, erano presenti in numero da due a quattro per parte; gli spadinett o spazzaorècc erano spilloni lunghi, piatti e con la capocchia a scodellina, venivano chiamati così perché di frequente erano usati per pulire le orecchie: figuravano in numero di almeno trentatré esemplari e quando anche fossero stati di più, dovevano essere sempre in numero dispari; i güggion o spunton – chiamati anche oeuv o ball – erano spilloni lunghi con il capo tondo e molto grosso, in forma di oliva, messi in numero di due, uno quasi ad aprire e l’altro a chiudere decorativamente la speronàda.

Tutti questi spilloni erano molto appuntiti alla base e potevano anche, all’occasione, diventare degli improvvisi mezzi di difesa ciò avveniva da parte di quelle giovani donne costrette a difendere la propria virtù dalle pesanti attenzioni di certi uomini, e da parte di quelle che incappavano nelle accese liti fra comari. Col tempo i termini coàzz e speronada, che definiscono due cose ben distinte tra loro, finirono col fondersi e con l’amalgamarsi a tal punto che – forse anche per quella voglia di sintesi esasperata che contraddistingue le parlate lombarde – la prima divenne sinonimo della seconda e si cominciò a chiamare coàzz tutto l’ornamento compreso di trecce, chignon e spilloni d’argento[16].

Occorre però porre qui una riflessione in merito alle espressioni zujà la sposa, zujatich o zujategh introdotti in questo paragrafo quando poco sopra dicevamo che al momento del loro matrimonio le donne ricevevano in dono dal marito la treccera d’argento. Zujà la sposa significa ‘ingioiellare la sposa’, dal vecchio vocabolo zòj che significa ‘gioia’ nel senso di ‘gioiello’. Nel mondo popolare i gioielli rappresentano importanti simboli di raggiungimento di una tappa della vita, indicatori di status rituali: medaglia, orecchini, braccialetti alla nascita, catenine alla prima comunione, anelli di fidanzamento, fedi di matrimonio. Rientrano nei rituali di fidanzamento, in quanto lo scambio di doni unisce, creando legami basati su un obbligo di reciprocità. Gli ori erano il segno distintivo della donna sposata. Lo sposo si recava con la sua famiglia dall’orefice ad acquistare l’argento col quale “vestire la sposa”, zujà la sposa, e quando veniva acquistato, unito a quel che di prezioso la sposa già possedeva o riceveva ulteriormente in dono, costituiva lo zujatich o zujategh della sposa. Il corredo poteva essere più o meno consistente, a seconda delle condizioni economiche della famiglia, e fra gli ori acquistati risultano l’anello, gli orecchini e un monile. Riguardo alla consuetudine di acquistare gioielli per il corredo della sposa, è interessante la somiglianza linguistica, correlata al mestiere di fabbro, individuata da Arnold van Gennep nell’analizzare i riti di fidanzamento e di matrimonio[17]. In Savoia, l’atto di recarsi ad acquistare i gioielli per il corredo della ragazza prossima al matrimonio era detto ferrer l’épouse. Esprimono lo stesso concetto anche enchainer l’épouse e aller chercher les fers mentre i gioielli venivano chiamati le ferrement des femmes, la ferrare, les dours, les ors. In area valdostana ferré la poillèina è una metafora che sta a significare ‘sposare una ragazza’. Anche in Val Sugana e Val di Fiemme si usano espressioni come nferar la sposa e ndorar la sposa. L’espressione è rintracciabile anche in Lombardia orientale e a tal proposito R. Bracchi mi suggerisce che in Trentino (Roncone) feràr la moróśa equivale a «regalare l’anello di fidanzamento» (Zamboni, in St. Anzilotti 436), prim. inferàr (indoràr) la spóθa (Tissot), tesin. ‘nferàr, cembr. enferàr la spóśa «» (Aneggi), valsug. (n)feràr la sposa «» (Prati 112), it. feriare «far festa». van Gennep interpreta questa pratica come un rito simbolico di appropriazione della sposa da parte del futuro marito e ‘ferrare’ verrebbe così a configurarsi come sinonimo di ‘sposare’. Un’espressione linguistica scandinava e della Germania settentrionale mostra un accostamento diretto tra il cavallo che sta per essere ferrato e l’uomo che sta per sposarsi. Il cavallo quando viene ferrato non è più libero così come l’uomo con il vincolo del matrimonio si lega, stabilendo un vincolo[18]. Si consideri, inoltre, che i capelli femminili hanno un forte potere seduttivo. Probabilmente non è un caso che il futuro marito doni alla futura sposa un ornamento attraverso il quale raccogliere i capelli dopo il matrimonio. Lo spillone crinale è così stato visto da alcuni come simbolo dell’imposizione del potere maschile sulla donna[19].

Settantadue lire! Come si fa. L’esempio di Novara

Se guardiamo non molto lontano, di argenti da testa ne troviamo anche nel novarese. Illuminante in tal senso il romanzo In risaia della Marchesa Colombi che, rivelando una predilezione per le tematiche care al verismo ci presenta un'analisi della dura vita dei campi nell’Ottocento. Marchesa Colombi è lo pseudonimo letterario di Maria Antonietta Torriani. Nata a Novara nel 1840, in seguito al matrimonio con Eugenio Torelli Violler, fondatore e primo direttore del Corriere della Sera, si stabilisce a Milano, dove continua a vivere anche dopo la separazione dal marito. Attiva frequentatrice degli ambienti letterari, si interessa in particolare alla riflessione sui contenuti e sulle forme veristiche del romanzo. Si impegna sin dal 1870 nel movimento femminile lombardo soffermandosi, in particolare, sull'analisi delle condizioni del lavoro femminile. La vena di ironia pariniana, cui allude anche la scelta dello pseudonimo, si coniuga felicemente infatti, in alcune sue opere, come in In risaia, edita da Trevers nel 1878, oppure in Un matrimonio in provincia, pubblicata nel 1885 dalla casa editrice Galli, con un impegno sociale polemico e fortemente sentito. Pur nella diversità dei risultati stilistici, i suoi testi sono caratterizzati sempre da una forte capacità comunicativa, che la tonalità ironica e a tratti sarcastica - quasi inesistente nella produzione delle scrittrici tardo ottocentesche - rende in molti casi altamente originali. Fu amica di Carducci che le dedicò Autunno romantico in Rime nuove. Collaborò, firmandosi dal 1877 con lo pseudonimo Marchesa Colombi (tratto da una commedia di Paolo Ferrari), a giornali e riviste, come critico, esperta di moda, buone maniere e opinionista; fu anche prolifica scrittrice di racconti e romanzi per l'infanzia.

La vicenda del romanzo In risaia è ambientata a Novara, in provincia, e il romanzo si pone al crocevia della cultura dell’‘800: un’opera di denuncia sociale che passa attraverso l'introspezione psicologica e si fa letteratura. Attraverso la vicenda della Nanna, la protagonista del romanzo,seguiamo da vicino il valore psicologico, sociale ed economico che gli argenti da testa rivestivano nella società contadina del tempo. Nel romanzo In risaia è inoltre possibile cercare di comprendere il peso che l’acquisto della raggiera poteva avere sulla vita di una povera famiglia contadina dell’Ottocento.

«Dicevo che la Nanna ha diciassette anni a momenti, e bisognerà comperarle gli spilloni d’argento. Questo carnevale potrebbe andare a marito; ma, se non ha l’argento in capo, nessun giovine si presenterà» sono le prime battute che nel romanzo accennano alla raggiera. Le pronuncia Maddalena, la madre della Nanna, alla presenza della figlia, del marito Martino e di Pietro, il figlio di quattordici anni. È tempo che la Nanna metta gli spilloni ma la realtà economica della famiglia è amara:

Questo era vero, quella brutta e fredda aureola di metallo, è l’armatura di cui si rivestono le fanciulle delle nostre campagne per entrare nella lizza amorosa. Vi sono parecchi uccelli che, all’epoca dei loro amori, si ricoprono di penne eccezionalmente splendide; le nostre contadine mettono gli spilloni nelle trecce; sono le loro penne d’amore. Era vero; ma le annate non correvano buone. Gli orti rendevano pochino; l’affitto era gravoso, ed il proprietario metteva una esattezza desolante nel riscuoterlo. La massaia sottopose alle savie riflessioni del marito questi due fatti indiscutibili: 1°. Che gli spilloni costavano almeno tre lire ciascuno; 2°. Che per farne un bel giro ce ne volevano ventiquattro. “Settantadue lire!” disse la Nanna che aveva già fatto e rifatto a sazietà quel conto sulle dieci dita, e, da circa un anno, si addormentava ogni sera verificandolo, poi lo sognava la notte. “Settantadue lire!” gridò Pietro al colmo della stupefazione. “Ci sarebbe da comperare tre maialini e mezzo!” e guardò con una specie di ammirazione quella sorella, che doveva portare tre maialini e mezzo intorno alle trecce bionde. “Settantadue lire!” sospirò la mamma chinando più e più volte il capo come per dire “Sì, è proprio questa somma enorme che ci occorrerebbe”. E il babbo gemette anch’esso: “Settantadue lire! Come si fa?”[20].

La Nanna pensa e sogna gli spilloni d’argento. Ma dopo che il discorso è chiuso penosamente da un «Come si fa?» non si parla più, in famiglia, dell’urgente acquisto sociale. Tuttavia la Maddalena è così mortificata che la Nanna, a diciassette anni, non abbia ancora trovato marito, e la Nanna è così avvilita che il padre ricomincia presto a fare i suoi calcoli.

”Ecco; fino a trenta lire potrei arrivarci”, disse. La moglie crollò le spalle, e la figliola si mise a gridare: “Cosa possiamo fare con trenta lire?”

“Ma, se non ne ho di più! Volete che vada a rubare?”

Pover’uomo. Trenta lire! Trenta giornate di sudore; trenta gocce del suo sangue! Le dava, là, sulla tavola, per comperare degli spilli; lui, che viveva di legumi e di cattivo pane di gran turco, e mangiava appena un po’ di carne nelle grandi solennità, e bevevo acqua tutta la settimana, e lavorava da un capo d’anno all’altro come un condannato! Era magnifico nella sua abnegazione; era generoso; era grande. E disprezzavano il suo dono! Se avesse potuto misurare tutta l’immensità di quell’ingiustizia, avrebbe detto che le sue donne erano ingrate e crudeli. Ma non disse nulla. L’uso rendeva quella spesa così indispensabile, che l’esigenza delle donne era giustificata ai suoi occhi; era crucciato soltanto di non poter darne di più. Tornò a borbottare: “Se non ne ho!...”[21].

Ma l’uso rendeva quella spesa così indispensabile che per contribuire alla grande spesa dell’argento, la Nanna e Pietro decidono di andare a lavorare in risaia, dove finiscono le trenta giornate pattuite. Ma la Nanna in che stato le finisce! Non è più la Nanna di prima e la febbre terzana la porta all’ospedale.

Martino andò anche lui a veder la Nanna ogni festa; sedeva accanto al letto, spesso stava zitto una mezz’ora, ed era poi tutto impacciato nel dare un bacio alla figliola malata prima d’andarsene. Quando parlava le diceva dell’argento: la mamma lo aveva comperato coi pochi quattrini di lui uniti a quelli guadagnati dai figlioli in risaia. Erano tutti spilli faccettati, grossi come noci; e lucenti! “Hai da parere il sole. Non ti si potrà guardare”. E rideva, e si mostrava contento, poveretto. Ma all’uscire dalla crociera, in mezzo a quelle due file di letti turchini, lasciando là dietro la sua figliola, pensava che avrebbero potuto morire le malate dei letti vicini, ed allora la Nanna si sarebbe trovata distesa fra due morte. E brontolava: “Maledetto argento!”[22].

Arriva il giorno che la Nanna lascia l’ospedale e la Maddalena va a prenderla col prezioso argento avvolto in una carta e la carta in una pezzuola. La Nanna si rallegra e apre l’argento sul letto. Si veste in fretta e la Maddalena la pettina per la prima volta col bel raggio di spilloni luccicanti. Per lei si apriva una vita nuova, un cambiamento di status:

“Ora sì, che sei proprio una giovane da marito”, le diceva la mamma guardandola con ammirazione. La Nanna lo sentiva bene che quegli spilloni le aprivano una vita nuova e nuovi orizzonti; ed era felice. Camminando a fianco della Maddalena nelle contrade di Novara, torceva il collo ad ogni bottega per guardarsi nelle vetrine. Nel passare dinanzi al caffè Cavour, dove in quell’ora mattutina era tutto aperto, impannate e tende, si vide addirittura riflessa tutta, in uno bello specchio che ornava la parete. Non si accontentò di guardarsi alla sfuggita come avrebbe fatto una signorina a modo. Corse a piantarsi sull’ingresso del caffè in faccia allo specchio, e stette a contemplarsi a tutt’occhi, gridando: “Oh mamma! Guardate, mamma!”[23].

La Nanna decide però di ritornare in risaia e questa volta le cose vanno per la peggio. Il tifo la porta nuovamente all’ospedale ma le compagne di lavoro prima tentano di guarirla con il rimedio della gallina nera. Se vuole guarire deve fare la spesa della «gallina nera», squartata sulla testa della Nanna per liberarla dalla «cefalite»:

La Nanna mise un lungo sospiro. Pensava: “Ecco, ci si rimette la salute per guadagnare pochi quattrini, poi ci si rimettono i quattrini per riguadagnar la salute”. Ma non disse nulla. Cavò fuori la pezzuola, e porse alla medichessa la cocca in cui aveva fatto il nodo. La donna era avvezza a quella maniera di borsellino. Sciolse il nodo, ne trasse il denaro (…) e s’avviò al pollaio, dicendo alle altre mondatrici. “Toglietele gli spilloni e spettinatela”. Poco dopo la medichessa e la compagna che l’aveva seguita tornarono, tenendo ciascuna per un’ala ed una gamba la povera vittima che chiocciava paurosamente. La Nanna aveva già deposto l’argento, ed aveva i capelli raccolti sulla nuca[24].

Inutile dire che i fatti precipiteranno e porteranno la Nanna a perdere completamente i capelli. Ora nessuna l’avrebbe più voluta in sposa e qui si infrange il sogno della raggiera.

Il carrettiere le disse coll’usata brutalità: «Oh? Nanna! E l’argento?». La Nanna crollò le spalle e tirò via a filare. «Se lo vorrete mettere per andare a marito», riprese Gaudenzio, «bisognerà piantarvelo nella testa come i fusi della beata Panacea». Oh Dio! Era come se quei fusi glieli avesse piantati nel cuore. Pensò le sue compagne giovani e felici, che andavano in giro col raggio d’argento sul capo, e ridevano coi giovinotti, e provò per loro un senso di rancore, come per altrettante nemiche personale. D’allora il suo carattere s’inasprì sempre maggiormente[25].

Curiosa la definizione della sperada come ‘l’armatura di cui si rivestono le fanciulle delle nostre campagne per entrare nella lizza amorosa’ similmente a molti uccelli che, nell’epoca degli amori, si ricoprono di splendide penne. Prosegue l’autrice dicendo che ‘le nostre contadine mettono gli spilloni nelle trecce; sono le loro penne d’amore’. Un informatore della Brianza mi riferisce che il cuazz è composto da una raggiera di 61 forcelle o spadini d'argento generalmente a forma di cucchiaio, posti dietro la nuca, a somiglianza della ruota o coda (cuazz, appunto) del gallo forcello. Curiosa la sovrapposizione - in entrambe le versioni - della sperada alle penne di alcuni uccelli. Che sia un pregiudizio nei confronti delle povere contadine? Forse inconsciamente frutto di una letteratura che tende a svilire gli atteggiamenti delle contadine, di una visione classista della società del tempo. Che le nobildonne si mettano - con la sperada – a somiglianza della Madonna e le contadine simili al gallo forcello?

Ci lascia così, la Marchesa Colombi, delle dense pennellate sociali della sperada. In risaia si configura comunque, nella volontà dell’autrice, come un romanzo dal chiaro significato documentario, che assume valenze di denuncia di una realtà di miseria e di sfruttamento in cui viveva il mondo contadino dell’Ottocento. Già nelle poche parti del romanzo che abbiamo considerato è evidente come la Marchesa Colombi ponga in primo piano il sofferto rapporto della Nanna con il proprio destino per la sua mancata realizzazione nel ruolo di moglie e di madre anche se – nella complessità del romanzo - nella sua figura non c’è rassegnazione ma volontà di incidere sul proprio destino. E la sperada è lì, a coronare sogni e disillusioni, oggetto del desiderio per la quale si vive in perenne tensione.

6.4 Quel che resta di un popolare oggetto di distinzione

Prendendo in considerazione alcune schelfe della città di Como contenute negli atti del notaio Giuseppe Antonio Caldara notiamo la presenza di spontoni d’argento, mentre ben pochi sono gli elementi riconducibili a spadine e spaza orechie. Nell’atto del 5 aprile 1771 Giuseppe Doninelli e suo padre Giacomo ricevevano da Gaspare Cangiante, padre della futura sposa, la schelfa comprende Numero 2 sponton dargiento uno con due pomi del valore di 9 lire. L’atto del 31 ottobre 1795 riportante la schelfa di Margherita Casnati fu Andrea, sposa di Antonio Nessi annovera Sei spadine d’argento del valore di 16 lire, Uno spontone d’argento del valore di 8 lire e Un spaza orechie d’argento del valore di 15 lire[26].

Similare è il quadro che si ricava considerando invece diciotto inventari dotali dell’Archivio di Stato di Como risalenti al periodo che va dalla fine del Settecento alla prima metà dell’Ottocento pubblicati da E. Silvestrini nel suo saggio Abbigliamento popolare e costume.Gli inventari dotali sono elenchi di beni personali - oggetti, indumenti, gioielli – che il padre della sposa dava come dote per la figlia e sono inseriti, come fogli a parte, all’interno degli atti dei capitoli matrimoniali che comprendevano tutti gli impegni economici che i contraenti si assumevano. Non è sempre possibile risalire alla condizione economica degli sposi o al loro mestiere. In generale, se le famiglie più povere non facevano ricorso alle costose prestazioni di un notaio, è tuttavia ipotizzabile che potesse ricorrervi una fascia sociale media, legata al mondo rurale di nostro interesse.

I notai roganti sono stati scelti a campione e coprono le seguenti località di Asso, Bosisio Parini, Canzo, Erba, Galbiate, Imbersago, Oggiono. Nello specifico Asso, Canzo e Erba compaiono ciascuno rispettivamente con due elenchi dotali e in questi sei elenchi non compare nessun riferimento a parti che compongono la sperada. Compaiono riferimenti a parti della raggiera negli elenchi di Bosisio Parini, Galbiate, Imbersago e Oggiono. In particolare, in una dote di Bosisio Parini si rintracciano “n. sei spaza orechie con gugone”; in due delle tre doti di Galbiate si rintracciano, rispettivamente, “n.3 spontoni cioè spaze oregio di argento” e “n. 9 spontoni d’argiento o sia spadine”; in una delle tre doti considerate di Imbersago si rintraccia uno “spontone d’argento”; in due delle cinque doti considerate di Oggiono si rintracciano “n. 1 gugone di argento, n. 5 spaza orechie di argento” e “n. 4 spazaorechie d’argento del Valore contante”. Sulle diciotto doti considerate si nominano parti della raggiera soltanto in sei doti. Compare quasi sempre lo spuntone (denominato negli elenchi dotali gugone o spontone); compaiono, qualche volta, spadine e spazaorechie. In numero però molto esiguo, tale da non giustificare la presenza degli interi pezzi che compongono la raggiera. Ciò indicherebbe che le parti della raggiera portata già dai sette anni d’età di una fanciulla (se quest’informazione riguardasse tutte le aree di diffusione della raggiera) non rientravano nel sistema di trasmissione dotale, fatta eccezione dello spuntone e di altri pochi pezzi (spadine, cucchiaini). A riprova forse del fatto che la raggiera portata in giovane età restava alla famiglia di provenienza, trasmessa poi dalla madre a un’altra figlia minore. Ma potrebbe indicare anche – come riproposto da altre testimonianze – che la famiglia della sposa provvedeva a donare alla figlia soltanto lo spuntone. Le rimanenti parti della raggiera venivano donate dal futuro sposo prima, dal marito poi e pertanto non potevano essere computate dagli elenchi dotali della giovane sposa. Curioso però il fatto che soltanto sei delle diciotto doti considerate, un terzo delle doti in questione, contengano parole che richiamino all’uso della sperada. Talvolta viene anche il sospetto che i redattori degli inventari confondano spuntoni con spadine e cucchiaini. Valga l’esempio di Galbiate dove in due doti distinte compaiono le seguenti diciture: “n.3 spontoni cioè spaze oregio di argento” e “n. 9 spontoni d’argiento o sia spadine”. Non si capisce se nel computo complessivo il compilatore intendesse una somma di spuntoni e cucchiaini nel primo caso e di spuntoni e spadine nel secondo caso o se abbia scritto un nome per l’altro per imprecisione o per scarsa conoscenza della nomenclatura delle diverse parti raggiera che compongono l’ornamento. Certo è che da questa manciata di inventari dotali, balza all’occhio che in quelle di Asso, Canzo ed Erba non compaiono elementi riconducibili alla raggiera. Questo ci potrebbe aiutare a ipotizzare una linea di demarcazione, un’area di diffusione della raggiera ancora viva nell’arco di tempo che va dalla fine del Settecento ai primi quarant’anni dell’Ottocento – quella della bassa Brianza – e un’area dove la raggiera non era o non era più ornamento delle donne del luogo, come Asso (in Valassina), Canzo ed Erba (in Alta Brianza). Quasi a delimitare una zona di pianura e una zona di montagna, dove la raggiera o non è mai stata presente o ha smesso di essere ornamento delle donne molto tempo prima del periodo considerato dagli inventari dotali. Del resto, gli anziani confermano che ad Asso e a Canzo non era uso portare la raggiera, e di non averla mai vista portare dalle anziane, così come alcuni anziani informatori di Erba mi riferiscono di aver sentito parlare della raggiera dalle loro nonne, ma di non averla mai vista indossata direttamente.

[1] Fugino ‘Figino Serenza’ è attualmente in provincia di Como.

[2] Si consideri in proposito Levi Pisetzky R., Il costume e la moda nella società italiana, Einaudi, Torino 1978; Venturelli P., L’abbigliamento tradizionale femminile di Premana e dintorni negli atti dotali tra il 1743 e il 1790. Affinità, dipendenze, autonomie, Atti del convegno Internazionale CISST “Abbigliamento tradizionale e costumi popolari delle Alpi”. Torino, novembre 1992, Museo Nazionale della Montagna, Torino 1994.

[3] F. P. Campione, La sperada, ricchezza delle dame brianzole, Brianze, n. 35, luglio 2005, pp. 26-29.

[4] Levi Pisetzky R., Il costume e la moda nella società italiana, Einaudi, Torino 1978; J. Galbiati, La sperada: origini, tradizioni e continuità di un ornamento lombardo, in Quaderni Erbesi, Anno III / nuova serie XXI, 2010, p.98.

[5] P A. Rigoli & A. Amitrano (a cura di), Fuoco, acqua, cielo terra. Stampe popolari della «Civica raccolta Bertarelli», Diacronia, Vigevano 1995, p. 646; Campione F. P., La sperada. Ricchezza delle dame brianzole, «Brianze», n. 35, Briosco (Mi), luglio 2005, pp.26-29

[11] Gadda C.E., L’Adalgisa. Disegni milanesi, Garzanti, Forlì 2000.

[16] Questo paragrafo è stato steso in base alle informazioni che Angelo Molinari, presidente del gruppo folclorico I Bej di Erba, mi riferisce. Le informazioni qui riportate sono le stesse che il presidente, in giro per il mondo con il Gruppo Folclorico, dà per presentare i Bej. Ha collaborato alla ricerca di informazioni anche lo studioso erbese Giorgio Mauri.

Arabic

Arabic  Italiano

Italiano  English

English  French

French  Spanish

Spanish